こんにちは、コウです^^

それでは今日も元気よくやっていきましょう!

本日のテーマはこちら。

【検証シリーズ】チェーンリングを小径化してみた・その2【もっとギア比を見直そう】

こういうテーマでやっていこうと思います^^

今回の記事は、現在プロシーンをはじめ一部の界隈で流行っている「大径チェーンリング」へのカウンター的内容になります。

タイトルのまんまですが、チェーンリングを小さくしてみよう!という趣旨です。

その第二部となります。

まさかの続編突入です(笑)

前回の記事はこちらから。

では、簡単におさらいします。

私は普段、52-36Tという「セミコンパクトクランク」を使っています。

ただ、一時期大径チェーンリングを使ってみたい欲が出てきまして、実際に練習からレースまで使ってみたのです。

その時のお話はこちらの記事からどうぞ。↓

で、その経験から、大径チェーンリングは私には合わないと感じたのですが、その一方で52Tのチェーンリングにも少なからず不満があったのです。

そこで、オフシーズンに入った今、機材調整としてチェーンリングを小径化する方向に舵を切ってみました。

実態としては、私がやってみた事はまんまスラム「X-RANGE」のオマージュです。

結果として、私のペダリングの仕方や脚質的に、意外と小径チェーンリングは良い感触であることが判明したわけですね。

・・・というのが、前回のお話です。

しかしながら、走り込んでいくと、ある二つのデメリットが浮かんできました。

今回はそれを踏まえ、もう一歩突っ込んだ実験を行ってみました!

もはや52Tに戻る、という考えすら吹き飛んで行ってしまっていますが・・・。

ぜひ参考にしてみて下さい!

【小径チェーンリングにすると生じるデメリット】

チェーンリングを小径化したことで、正直私としてはこちらの方がメリット盛りだくさんという感じなんですね。

200キロ強走っただけですが、三重県はアップダウンと山に恵まれていますので、色々な場所を走れます。

そこで得た、小径チェーンリングの雑感としては

- 適度に踏み抜けるトルク感=リアギアが多少重くてもケイデンスを上げていきやすく、結果巡航スピードを稼ぐことができる

- 上り坂でも今まで経験したことが無いくらいのハイパワーをかけ続けられる=垂れにくい

- 上りスプリントで、大腿四頭筋に過負荷がかかってもさほど辛くないため、最後まで踏み抜いていける

- 平坦スプリントでは、最高速への影響は小さく、スプリントの持続時間が伸びた

と、正直今まで52Tにこだわり続けていた意味が分からないほどに良い感触です。

ここまで楽になるなら、とっとと去年のうちに変えてテストしておけばよかったと、少し後悔したくらいです。

そんな小径チェーンリングもメリットばかりではありません。

走り込んでみて、46Tになって犠牲になった側面…言いかえると、52Tだからこそ受けられていた恩恵があったことを再認識しました。

それがこちら。

- 下り切ってからの上り返し区間での失速感が強い

- 踏み抜いた時の感触が少し軽い

2番は小径チェーンリングの歯数によるものなので仕方ないとして、大きな違いは1番です。

これは私が最近練習場所として走っている、四日市スポーツランド付近の道路です。

この日は翌日の四日市サイクルスポーツフェスティバルの設営をしていたようです。

いや、この場所のことを言いたいのではなく、ここに来るまでには短いながらもアップダウンを数回こなさなければ辿り着けません。

で、52Tの時はアウターに入れたままリアをリズムよく軽くしていくだけで勢いで上り切れるのですが、46Tに変えてからというもの、上り始めるまでの勢いというアドバンテージを全く活かせなくなりました。

特に短い坂が顕著で、どんなに短くてもスピードが明らかに失速が早くなっています。

そして、52Tの時より、斜度変化に伴うトルク増加に機敏になっていることが分かるのです。

少し長めの坂になると52Tの時より重いギアが使えるので、総合的に見ると46Tの方が速く走れてはいます。

しかし、どこでもかこでもこの調子では、素早く切り抜けられる坂だと逆にタイムを失います。

なぜこんなことが起きるのでしょうか?

考えられる要因は2つあります。

- 単純にギア比が52Tより低い

- チェーンの移動速度からくる、後輪に与える加速度の違い

まず1番目の要因から。

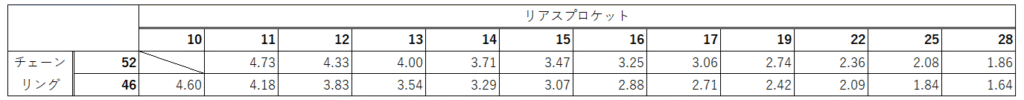

52Tと46Tの各チェーンリングにおける、ギア比の一覧です。

リアギアが一つずれた時にほぼ同じギア比になるのが検証としては理想的ではあるのですが、全体的にギア比が下振れしています。

同じギア比を実現できれば、同じスピードで走る時にどのくらい負荷が掛かるかを比べられますが、ギア比3.00に到達するまでは46Tの方が下へ下へとずれていきます。

リアギアが3.00になる15Tを越えてトップ側へ近づくにつれて、ギア比はどんどん大きくなっていきます。

ということは、1枚隣に移ってもなおギアが軽いから、ケイデンスを稼いで同じスピードを維持出来ていたということです。

でもそれは、計算している段階で分かる事です。

私が思うに、2番目の要因が支配的だと思っています。

その前に、それに近いことを前回の記事で書いていました。

なぜかというと、巡航や上りの感触から、高速域に入るほどスピードが伸びにくいんじゃないか?と感じていたからです。

46Tは52Tより6T小さいわけで、それ即ちクランクを1回転する度に今までより6T分短いチェーン長さでペダリングが済んでいるわけです。

ということは、思いっきり踏み込んだとしても6T分短いチェーン長さしか移動しないということは、チェーンの移動速度自体が遅いことになります。

したがって、チェーンが後輪を回転させる加速度=勢いが弱いため、ケイデンスを稼いで回し続けなければ簡単に失速するんじゃないか?というのが理由です。

簡単に例えると、手回しで断続的にクランクを思いっきり回転させるのと、ずっと手でぐるぐる高速回転させる。

前者は大きな力が断続的にかかる=今の回転速度以上の強い加速度が与えられる=瞬間的には実際に出ている以上のスピードに届きそうな勢いで回せる。

後者は回転数が少しずつ上がる=今の回転速度に近い程度の強い加速度しか与えられない=ケイデンスが上がり続ける限りじわじわとスピードが上がるが、ケイデンス上昇が止まった瞬間頭打ちになる。

要はこういうことではないかと。

52Tチェーンリングの方が、ペダリング一回あたり駆動させるチェーンのコマ数は46Tより6T分多いです。

この事実は変わりません。

チェーンリングが小さくなったから代わりにリアギアを1つ重くし、ギア比を揃えたと言っても、その条件で両者がイコールな動作をするのは「定速巡航時」に限った話です。

ここに「加速度」という条件を加えると、話は変わってきます。

加速度、というと私は真っ先にスプリントのイメージが出てくるので、スプリントを例にして考えてみます。

あまり現実味の無い状況設定をしますが、私の実際のスプリント練習のメニューでもあるので、そんな練習もあるんか・・・くらいで見て下さい。

ギア比3.8になるようなリアギアにセットし、最初は200Wのパワーを出し続けて35キロ巡航します。

ここから一気にフルガスで1200Wのパワーを叩き込んで、スプリントしていくとしましょう。(ちなみに実際はずっと1200Wを出せることは少なく、スピードが上がるにつれてパワーも落ちていくので、今回の仮定はかなり極端な例です)

結果的にどちらも到達速度は60キロまでいくと仮定して、そこに到達するまでの時間を比べてみるのです。

一つの閾値になるのが50キロですが、私の場合50キロに届くまでの時間は52Tの方が約1~2秒速いです。

どこで差が付くかというと、スプリントの初動、つまりその速度に届くまでのプロセスです。

同じギア比にもかかわらず、52Tの方が初期加速が速いと感じるのです。

実際ギアの掛かり感は、52Tの方が良いです。

力を加えた最初の一瞬は、チェーンリングの重さによる負荷が勝りますが、そこを乗り越えればグワッと加速するのが52Tの特徴です。

で、スプリントでの力の掛け方って、言ってしまえば「ペダルを手回しで雑にぐるぐる回している状態」に近いんですよ。

だから、チェーンがたくさん動いてくれる方が、パワーの入力が雑であってもスプロケット、ひいてはリアホイールにガンガン加速度を加えられるわけで、結果52Tの方が加速が速いと感じる要因だと私は考えています。

裏を返せば、その「一瞬の重さによる負荷」のせいで、何度もスプリントで脚を攣らせているのですがね・・・。

ちなみにこれが53Tになると、重さだけがずっと残って脚が消耗するので、私は52Tをずっと使い続けているのです。

反対に46Tの場合、初動は速くありません。

チェーンの移動速度はチェーンリングサイズに依存します。

52Tと同じ力の掛け方をしても、チェーン自体が素早く動いてくれないので、リアホイールをガンガン回せるほどの加速度を与えられません。

事実、46Tでは踏みごたえが無いのです。

でも、実際のスプリントではギア比を大きくすることで後輪が多く回ってくれるので、脚の残りやすさも相まって結果的に高いスピードまで持ち込める、という感じです。

何も気にせずスプリント練習していると、46-11Tや12Tに入っている、なんてことが今は普通にあります。

52Tだといいところ14Tまでで「負荷が高すぎる分はケイデンスで稼ぐしかない!」みたいな状況になることはよくあります。

だからシマノ鈴鹿やその他レースでのスプリント中のケイデンスは、120rpmどころか130rpm近くまで上がっていたりするんですよね。

今はいっても120rpmまでって感じで、ギア比を重くしないとスピードが稼げないのでケイデンスは下がり気味です。

なので46Tでスプリントしている時の実感としては・・・

ぬめぬめと粘っこい踏み心地で、じわじわとスピードが上がっていく

んですが・・・なかなかイメージが難しいですよね^^;

話を上りの方に戻します。

ヒルクライム、というより短い坂程度なら、アウターで上れる坂もあります。

上りは平地と違って重力に逆らう形になるので、一踏み一踏みのトルクが平地より強くなります。

状況としては、先ほどのスプリントと似ていますね。

ということは、ペダル一回転で多くチェーンを動かせる52Tの方が46Tよりも大きな加速度を与えられることから、ある程度スピードを維持したまま上っていけるのではないか、というのが私の考えです。

今更ながら、そもそもなぜ46Tというチェーンリングサイズにしたかをお話しておきます。

大きな変化を付けた方が、次の検証の方向性を分かりやすくさせられると考えたからです。

一気に6T減らすのはやりすぎかな?と思ってはいましたが、以前使ってみた50Tでは変化がささやか過ぎると思ったので、大きく変えてみたらどうなるだろう?と考え、46Tを買ってみたのです。

実際使ってみた限り、恐らく私が理想とするチェーンリングサイズは46Tから52Tの間のどこかにありそうということが分かってきました。

【次なる相棒】

46Tから52Tの間のどこかに、恐らく私の走り方にとって理想的なチェーンリングがあると見ました。

では、どの歯数が最適解か?

状況を整理してみます。

52Tチェーンリングの場合、

- スプリントの初動や、上りのペースキープは46Tより良い

- 平地巡航は状況によって負荷が足枷に感じることがある、脚の負荷の割にパワーが出ていない(向かい風下など)

- トップ側11T~13Tはそうそう使わない。平地では15Tが限界

46Tチェーンリングの場合、

- スプリントの初動や、上りのペースキープは52Tより悪い

- 52Tより向かい風でも速度キープしやすい、脚の負荷とパワー値がほぼ一致する

- トップ側ギアへの依存度が増えている

という構図です。

見事に両者は対局的なポジションにいます。

ここでカギとなるのが、両者の脚への負荷の掛かり方とパワー値の関係性についてです。

52Tの場合、パワーをかけた瞬間瞬間では脚が受ける負荷は大変大きく感じることから、もっと高いパワーを出せているつもりがそこまで高いパワーを出せていなかったということがよくありました。

一方で46Tの場合は逆のことが起きており、そこまで大きなパワーを出せている感触が無いのに実際は結構なパワーで走っているということがよくあります。

平地巡航が良い例で、52Tで240Wくらいで走っている感覚のまま46Tを踏むと300Wを越えている、という感じです。

52Tで走ってきた感覚だと、そのくらい踏み抜きやすいんですよ。

でも、軽けりゃいいってものでもないわけで、私が大事にしたいのは「このくらいのパワーで踏んでいる」という自分の感覚と、実際出ている数値がイコール若しくは近くなることです。

以前50Tを使ってみた限り、若干巡航が楽に感じられたこともあったため、落としどころは50Tから48Tのどれかかなと、予想を立てています。

きっちり真ん中になる49Tか、それより加速の掛かり重視で50Tにするか、はたまたきっちり4T減る48Tにするか・・・。

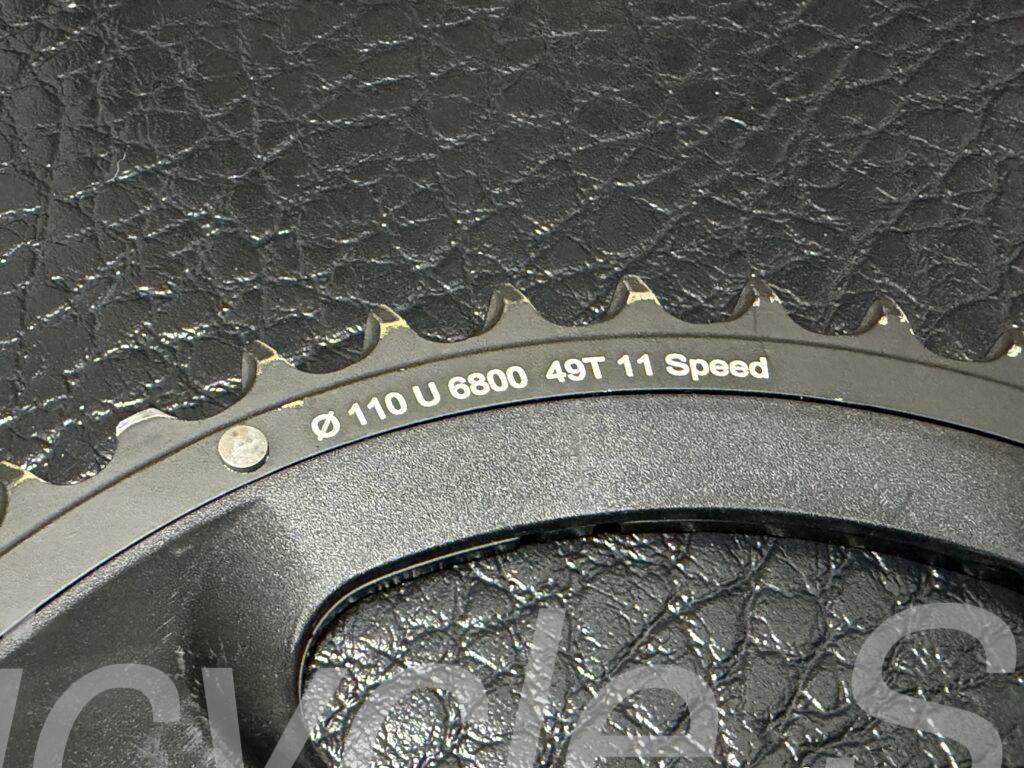

49Tにしました。

フランスはストロングライト(STRONG LIGHT)のチェーンリング、CT2を入手しました。

クリス・フルームが愛用しているオーシンメトリックチェーンリングを抱えるメーカーです。

R9100世代までは、それに対応するチェーンリングをリリースしています。

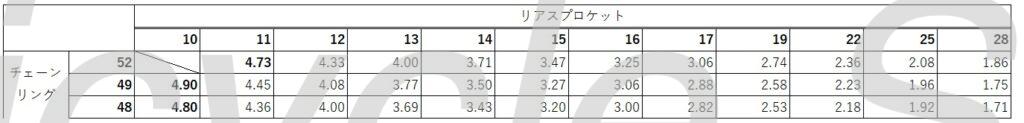

さて、先ほどのギア比の話に戻ります。

スプリントを意識しトップ側付近のギア比について考えた場合、48Tを選ぶのが最も合理的なチョイスになります。

52Tが13Tを使ってギア比4.00丁度になり、48Tなら12Tを使ってギア比4.00丁度になる。

その前後も、0.02~0.05程度の差で推移しています。

ほぼ差は無いと見ていいでしょう。

これだけ見れば、48Tが最右翼になるはずですが、なぜストレートに48Tを選ばなかったのか?

理由は二つあります。

- 巡航中に使うギア比は、49Tが最も近似している

- 48Tチェーンリングは割と選択肢がある

そもそも今回の主旨は、52Tだと巡航で脚が削られるからそれを解消したいというものです。

チェーンリングの小径化により踏み心地は軽くしたいけど、可能であれば巡航のギア比はいじりたくないという思惑がありました。

そこにフォーカスすると、49Tチェーンリングの方が52Tチェーンリングのギア比構成に近似しており、都合がいいのです。

52Tだと巡航のギアは17~15Tまでで事足りますが、この時のギア比が3.06~3.47。

49Tなら16~14Tを使った時3.06~3.50になりますが、48Tだと同じリアギアに入れても3.00~3.43です。

要は、48Tチェーンリングだと小径化して踏み心地が軽くなる上に、さらにギア比も軽くなったらまたスカスカ感がでてこないか?という懸念があったためです。

スプリントで使うトップ側ギアは、それこそ小径チェーンリングの恩恵を大きく受けられるところなので、多少ギア比が大きくなっても踏み切れます。

ということから、49Tチェーンリングをチョイスしたわけです。

それから、シマノ4アーム・PCD110向けの48Tチェーンリングというのは意外と選択肢が多いです。

多いと言っても、中華製の変なチェーンリングが多いですけども。

偶数歯なのでナローワイドという選択肢も取れます。

しかし49Tという奇数歯は中華製でもあまり見かけないため、正直希少なチェーンリングだと思っています。

なので入手した、という事情もあります。

ちなみに50Tを選ばなかった理由は、

以前試していた160㎜クランク、FC-R7100を妻の自転車に取り付けているからです。

これが50-34Tなので、いざとなったらこれを剥いだら良いという考えです。

余談ですが、49Tってまるでピストバイクのような歯数です。

まあスラムの48-35Tクランクにも言えることですけど。

今回のクランクは49-36Tなので、スラムよりちょうど1Tずつ重くなっています。

ここ数年はご無沙汰ですが、競輪場の愛好会に参加していた時期があります。

当時はチームからのリア110mmの借り物クロモリバイクに乗り、社会人になってからはDOLANのアルミバイクに乗っていたのですが、フレームがとかく硬い上にチェーンリングを50Tにしていたせいで、かなり踏み込みが硬かった記憶があります。

競技からしばらく離れていた時期でもあったので、ギア比3.0が重いと感じてしまうほどには脚力が落ちていたのですが。

今はFUJIのTRACK PROに乗っています。

極秘裏で、カーボンピストを組んでいました。

104cycleさんがsfiDAREブランドで昔だしていた「GrB」というフレームです。

そこにENVE SES5.6の前輪と、昔TOKENが出していた「DT58」というディスクホイールの組み合わせ。

タイヤはピストのくせに25Cのチューブラータイヤですよ(笑)

先週このバイクで久しぶりにピスト競技に出て、ケイリン種目でここ数年上げれていなかった勝ち星を上げることができました!

それは良いのですが、ロードの戦績では無いのでレポートは書きません。

で、ケイリンが決勝種目として定められており、つまり予選があるんですが、それがフライング200mTT、いわゆる「ハロン」のタイム順で組み分けされるんですけどね。

200mTTの結果は12’33・・・。

初乗りピストで、しかも土砂降りの雨とバックが向かい風の中とはいえ、流石に凡々タイムです。

チェーンリングは48Tです。

フレームの脚当たりは、世界戦を走るゴリマッチョフレームほどガチガチではない丁度良い剛性感で、そこにチェーンリングサイズとチェーンの張りを変えてかなりマイルドなバイクに仕上げています。

こういう調整が効くのが、ピストバイクの良いところです。

ちなみにパーシュート、いわゆる団抜き仕様がこれ。

適当に家にあったアルミのエアロハンドルとDHバーをポン付けした仕様です。(適当過ぎひん?)

せっかく即ハンドル交換出来るバイクなんだから、もう少しこだわってポジション出したいところです。

以上、余談でした。

【インプレッション! 良いとこどりはできたのか?】

お待たせいたしました。

46Tとの直接対決になってしまってはいけないので、52Tチェーンリングもつけて感覚を戻し、その後46Tチェーンリングに切り替えてのインプレッションです。

46Tと走ったコースと同じ場所を走っています。

可能な限り想定されるシチュエーションは全部試した上でのインプレッションです。

乗り出し

まず、一踏み目から。

インナースタートなので、ここはいつもと変わりません。

加速感を試したいので、早速アウターへ。

ここは歯数関係ない部分になりますが、社外チェーンリングなのでそんなすんなり上がっていかないだろうと思っていました。

作業台上ではスパスパ変わるけど、トルクがかかる実走ではたわみが出て全然変速しないチェーンリングもあったりします。

じゃあこのチェーンリングはどうなん?って言うと、正直言ってR8000アルテの46Tチェーンリング以上にスムーズに上がります。

びっくりしました。

こんなにスムーズに変速する社外チェーンリングは初めて見ました。

で、踏み心地ですが、なるほど、重い。

46Tから見れば3T増えているので、その分今まで以上に踏み心地が重いと、変化がはっきり出ています。

人間、軽量化とか剛性アップみたいな「良い」とされる方向への変化って3日も経ったら忘れてしまうものですが、「悪い」とされる方向への変化にはとても敏感です。

いつもスタートは21T(スラムスプロケットだと22T)とかで踏み始めますが、49Tですとロー側はどう頑張っても52Tと同じギア比にならず、少し重いか少し軽いかで発進する形になります。

その点46Tですとロー側は52Tに近似しているため、発進挙動は似ていました。

少し重めだっただけでしょう。

52Tに近い”粘り”がある

ペースを上げて、巡航に入っていきます。

巡航ギアは先ほど書いた通り、16~14Tを使うことになります。

今回もその辺のギアに入れてみて走ってみました。

すると、52Tで感じていた「ペダルが一周する間に纏わりついてくる粘り感」が再び出てきました。

言い換えると、ペダリング中に感じていた 嫌な 抵抗感です。

特に初日はその抵抗感を強く感じてしまい、

あ~・・・これ失敗したか・・・?

と、少し後悔しました。

なぜかというと、46Tだとペダルが3時付近を通る時にのみ負荷がかかっていたのに対し、49Tの場合ペダリング全域にわたってねっとりとした重さを感じるからです。

テスト期間中は向かい風もあったので、敢えてそっち向きに走ってネリネりしてみると、ギア比なりの重さを脚に受けます。

でも出ている速度は52Tのそれの比じゃない・・・少なくとも+2キロは速く走れている。

52Tで走っていた時に比べると、負荷の掛かり方は少しですが確実にマイルドになっています。

それと、46Tほどパワーの上振れ感は無いですが、脚で感じている負荷から想定されるパワー値と実際のパワー値は、49Tの方がマッチしていそうです。

52Tは受ける負荷程パワーが出ておらず、46Tはスカスカな踏み心地の割にやたらパワーが出ているという意味不明な状態でしたから、これはこれで良いのかもしれません。

上り坂のパワー維持が少し苦しくなった

上り区間にも足を運んでみます。

鈴鹿スカイラインのような急坂ヒルクライムはアウターの出番が無いので、アウターで上り切れる緩斜面でテストしています。

負荷の掛かり方の確認方法として、以前46TでPRをたたき出した、鈴鹿サーキット近辺のクライム区間をアタックしています。

49Tに交換してどうだったかというと、パワーを最後まで維持しきれない坂が出てきました。

僅かではあるのですが、確かに上りやすさが悪化しています。

上りが辛くなっているのは、恐らく「ギア比の問題」かと思われます。

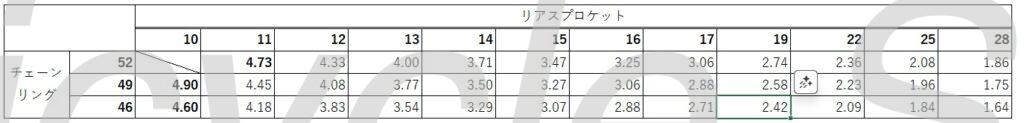

こちらをご覧ください。

中間にあたる17T~14T付近は、46Tと49Tはリアギア1枚の差でほぼ同じギア比になります。

ただし、リアギアがロー側に寄るほど、46Tだと52Tに近いギア比になるのに対し、49Tは重いか軽すぎかみたいなギア比になってきます。

平坦巡航と違って回転慣性が働きにくいヒルクライムになると、この差が地味に効いてきます。

特に鈴鹿サーキット近くの区間は何回もアタックしてみたのですが、ベストタイムの4秒落ちが限界でした。

最後、若干

結果どうなるかというと、

- 必要以上にケイデンスを上げるか

- 上がった負荷にとりあえず耐えるか

の二択を迫られる状態になっています。

49Tで52Tとほぼ同じギア比を再現するなら、スプロケットを10-30Tに交換しないといけなくなります。

ただ、46Tで明確なデメリットとして挙げていた

- 下り切ってからの上り返し区間での失速感が強い

という課題ですが、こちらは解消出来ました。

こちらの要因としては、49Tの方がチェーンの移動速度に起因する回転慣性が、ケイデンスのリズムに近づいたためと思われます。

52Tほどアシストされている感は無いですが、負荷によるリズムの取り方は52Tに寄った印象です。

スプリントに関しては、悩みが多い

46Tではスカスカどころか加速感皆無で、ギアを重くして踏みごたえを獲得しようとする。

52Tでは踏み込んだ瞬間の負荷が勝り脚が削られ気味になるので、ケイデンスを上げて脚への負荷を分散させようとする。

これまでの経験も加味し総合的に判断した結果、スプリントのことを考えるならば私の場合、

- チェーンリングは「52T」が上限

- 起因する踏み込んだ時の掛かりの良さと、踏み込み時に脚を削られすぎないぎりぎりサイズを選ぶが吉

と考えます。

その上で49Tのスプリントはどうかというと、掛かりは良いのですがトルクに任せて踏む傾向が強めです。

ただしスプリントの持続時間は52Tより数秒長いので、同じギア比なら小径にした方がロングスパートに向いていると感じます。

60キロ少しのスピードに対しギア比が49-12Tと、4倍越えで踏んでいるのが良い例です。

この時のケイデンスは計算上おおよそ120rpmであり、結構速い数値ではあるのですが感覚としては「踏んで」います。

一応トップスピードは52Tと遜色なかったと書いておきます。

この時どんな負荷の掛かり方が起きているのか、簡単に説明します。

46Tや49Tの場合は、掛かった瞬間から52Tと比べ物にならないくらい負荷が小さく、踏み込みも一瞬で終わるんです。

要するに、簡単に踏み抜けるんですよ。

ただ、52Tと同じギア比で加速させても加速感が薄いので、ギア比を大きくして踏み込みのトルクを増やすことで、バランスを取っている感じです。

チェーンリングが小さくなったことで、トルクでスピードを稼ぐ方向にシフトしています。

ここで問題になるのが、上りスプリント。

46Tだと粘れていたのに、49Tになって負荷が高すぎて粘れなくなっています。

山頂めがけてスプリントしてみても、46Tならまだ少しだけ軽く回せる力が残せていたのに、49Tはヘロヘロになります。

この力の使わされようを見ていると、48Tの方が良かったかもしれないと感じてしまいます。

一方で52Tの時は14Tにかけておおよそ130rpmと、49T以上にケイデンスを上げて「回して」いました。

参考までに、52Tの時は脚にどんな負担の掛かり方をしていたかと言うと、ケイデンスが低いうち(95や100rpm程度)から踏み始めた段階において、上から下まで全域に渡って負荷が重くのしかかってきます。

その後ケイデンスが上がると共に脚が受ける負荷が減っていくのですが、じわーっと負荷が残っているのが分かる上、上死点から踏み込む度に瞬間的に負荷と闘うことになります。

結果として、ひたすらケイデンスで負荷を薄めていきます。

スプリントで脚を攣りやすいのも、大抵上死点から踏み下ろそうとするタイミングです。

このことに気づいてから、結構悩んでいます。

49Tが落としどころだと思っていましたが、どうもそういう感じではなさそうですから。

ではどこに落としどころが?というと、実は48Tなのかもしれません。

ダウンヒルは10Tが活躍する

49-10Tだとギア比4.90。

流石に5倍近くになると、いくら踏みが軽い小径チェーンリングでも流石に脚が削られます。

ただ、基本的には46Tと同じで、どんどんギアを重くしてもペダルが比較的軽く回せます。

ここはまあ割愛。

【まとめ】

最後に、まとめ行きましょう!

今回のテーマは以下の通り。

【検証シリーズ】チェーンリングを小径化してみた・その2【今こそギア比を見直そう】 でした。

そして、本稿の結論は・・・

と言いたいところですが、今回は「チェーンリングサイズ変更した場合起きる変化に対する仮説と、49Tチェーンリングのインプレッション」を立てただけに過ぎません。

理論的に説明できるところまで至っていないので、次回はここについては考えてみたいと思います。

まさかの三部作になります(笑)

あと一つの記事が長くなりすぎるので、三つに分けたいという思いがあります。

以上、参考になると嬉しいです^^

それでは今日も、ありがとうございました!

コウさん

はじめまして。

サイレントリスナーでいつも楽しく拝見させていただいております(昔で言うROM専といったところでしょうか)。

今回のチェーンリングのサイズの件ですが、私も感じていた感覚です。

コウさんの記事をきっかけに考えたり、調べたりしました。

私はピストに乗らないのでわかりませんがチェーンを張ったり緩めたりで踏み味が変わるとのことで、チェーンテンションという切り口で考察してみました。

トルクT=F×Lなので、人間側のトルクが同じであれば歯先のトルクはチェーンリングが小さい方が大きくなります。

つまりチェーンテンションが高くなります。

チェーン張力が高く出るので、ガタや緩みが消え

1.剛体に近づく=硬くなるため反応が良くなる

2.ペダリングのトルク変動があっても元々の張力が高いためチェーンが張った状態を維持できるため、これもまた反応が良くなる

という理由もあるのかもしれません。

私は非競技のトレーニングエンジョイ勢なのでスプリントや加速まで深く考察することはできませんが、一つの考えとして参考にしていただければ幸いです。

> ゆう さん

はじめまして。

コメントいただきありがとうございます。

同じ感想をお持ちの方がいらっしゃることに少し驚くと同時に、安堵しております(笑)

チェーンテンションに立った考え方については私も同意見でして、実は今別記事でまとめております。

そして大径チェーンリングの記事でも、大変近しい内容をコメントでいただいております。

フィーリングを数値化するための測定器が無いので、この手の検証は定量的に示しようがなく推測で書くしか手が無いのがもどかしいです。

知識に乏しい頭を振り絞って書いていますので、もっと別の視点があればお気軽にお話していただけますと幸甚です。

コウさん

お返事ありがとうございます。

いつも自転車通勤しているのですが、今日改めて自転車の挙動に注意をはらって乗ってみました。

やはり同じパワー、同じケイデンスだとインナーのほうがスカスカした軽い感じがして、アウターだと重いけどよく進むと感じるのです。

一方で200w未満という領域で感じたこともあり、実際のチェーンテンションはそれほど高くはないと思われる領域で、そこまで影響あるのかなと思ったりはしています。

インナー/アウターで同じぐらいのチェーンテンションになるようなパワーで試したら(1.5倍ぐらいでしょうか)同じような印象になるかもしれません。

物理的には何か変化しているような気がするのですが、要因が特定できないという工学の世界では頻発する症状にぶち当たっていますね(笑)

私も縁あって数年前からS5、しかもVWDに乗っていて、コウさんのブログにたどり着きました。

多分コウさんが乗っていたS5よりさらにペラいフレームだと思われます(笑)

もうコウさんはS5には乗られていないようですが、引き続き応援しています。

> ゆう さん

コメントいただきありがとうございます。

VWDですか、後輩が乗っていたのを思い出しました。

もっとTTバイク風味になっていた頃のS5ですよね、S5で通勤されていらっしゃるとか?(笑)

結局、剛性面とポジションの問題で手放しましたが、クランク長も絡めて今の検証をS5でやっていたら不満は解消できていたかも?・・・と振り返ることもあります。

普通のキャリパーブレーキを採用しつつも今でも空力は良い部類に入る貴重なエアロフレームなので、ゆうさんには永く乗り続けていただきたいと思います。

私の場合記事の通りNEPESTのホイールを使って検証していますから、反応速度がステンレススポークのホイールと比べ物にならないです。

これも検証結果を狂わせる一要因として考慮しておく必要があります。

自転車自体はシンプル機械ですがエンジンが人間なので、同じ機材構成でも乗り手が変わると印象が変わる。

それも加味する必要がございます。

突き詰めれば突き詰めるほどに「答えが人によって変わる」というとても難解な検証でもあります(笑)

記事をまとめておりますので、もうしばらくお待ちください。

コウさん

度々回答いただきありがとうございます。

メールラリーみたいになって申し訳ないですがコメントさせていただきます。

非常にありがたいことにS5で通勤しています。

日々の低強度のボリューム稼ぎと機材の確認がてら乗っているので会社に行くときと帰るときはたのしいですね(笑)

流石に雨の日は別のクロモリのロードで通勤していますが。

TTに乗ったことはないので、TTらしいかどうかはわかりませんが、私の脚力でも35km/hを越えてからの謎の疾走感は凄まじいと感じるほどです。

一方でペラッペラのダウンチューブのせいか(カムテールとかではなくまさに翼断面です)、前輪と後輪が別々に動く感じがして雨の日用の重いクロモリのほうがダンシングがしやすいぐらいです。

しかも肝心の直線も風やギャップでいきなりフロントの向きが変わる、まるで出来の悪いFRのような自転車です(笑)

私はそこまでわかりませんが

コウさんがおっしゃるようにスプリントでの剛性も不足気味なのでしょうね。

また、そこまでフィーリングを狂わせるカーボンスポークのホイールはすごく気になるところです。

もしかしたらS5のもったりした加速を改善できるかもしれません。

ディスクブレーキの自転車に乗り換えたいという気持ちもあり大きな投資は悩ましいところではありますね。

ギアの話に戻りますが、コウさんが考察しているように好みのフィーリングに調整するチューニングパーツなのかもしれませんね。

本来ギアというものはギヤ比を調整するチューニングパーツの位置づけではあるのですが、ギヤ比以外の要素でも選ぶ必要があるということかもしれません。

実は私も46Tを手に入れていまして、これはどちらかと言うとピークパワーが低いがゆえリアのトップギアが余っているのでまんべんなく使いたいという、ある意味では真っ当な目的になります(笑)

これでフィーリングが変わるのはある意味では厄介だなとも思うところではありますね。

また取り付けて整理がついたらコメントするかもしれません。

>ゆう さん

コメントいただきありがとうございます。

大会や私用が忙しく、お返事を失念しておりました。

この手のラリーは慣れていますのでお気になさらず(笑)

結果論ですが、49T以下のチェーンリングにしたことで平地でもトップ側のギアが使えるようになったのはうれしい誤算でした。

下りは平気でトップギアで踏んでいけますし、小径チェーンリングは意外と良いなと思います。

46Tは回転を求められますので、ぜひ試してみてください。

なるほど、良いな~を通り越して羨ましい環境でございます(笑)

盗難が怖いですが、私も来月から本腰入れて自転車通勤オンリーにしようかと考えています。

初代S5が売られていた当時、敢えてプロ選手がS3を使ってツールを走っていた理由は、

>前輪と後輪が別々に動く

まさにここではないかと思います。

ロードバイクの運動性能は、前と後ろの三角形のバランスの良さがあって成立するものと思います。

私のは二代目S5ですら、ヒルクライムでは前三角の進んでいこうとする剛性感と後ろのもっさもさ感がはっきり分かれて、変なバイクだと何度も感じていました。

NEPEST NOVAはかなり稀なホイールなので、ディスクロード購入の際はご一緒にどうぞ(笑)

カーボンスポークホイールは玉石混交ですし、軒並みディスク用ホイールなんですよね。

リムブレーキだとLUNかCADEXですが、どっちも高速域の伸びがあまりありません。

SCOMというところもリムブレーキのカーボンスポークホイールを出していますが、今あるのか怪しいですし・・・。

如何せんリムブレーキは不当な扱いを受け続けているなと感じます。