こんにちは、コウです^^

それでは今日も元気よくやっていきましょう!

本日のテーマはこちら。

【検証シリーズ】スポークを増やすとどうなるのか?【時代に逆行する】

こういうテーマでやっていこうと思います^^

今回は、検証シリーズです。

興味の赴くままに色々試してみる本シリーズ。

今回は、ホイールがテーマです。

久々の登場になります、MADONE SLR。

VENGEがレース用のメインバイクであり、MADONEはロングライドや練習用のバイクという位置付けになります。

レース用は信頼性高いパーツで堅牢性を重視していますが、こちらは実験台も兼ねるので、これから色々と手を加えていく事になりそうです(笑)

さて、今回はホイールがテーマと言いましたが、厳密には「スポーク」が本当の主役になります。

実は今MADONEに履かせているこのホイール、リアが28Hなんです。

どうでしょうか。

最近はディスクロードのホイールでも18Hなんて、リムブレーキホイールでさえ馬鹿げているとしか思えなかったホイールが登場してきています。

唯一コリマのMCC+が12Hというとんでもホイールを出していましたが、あれはホイールの作りが唯一無二だったので成立する代物でもありました。

エアロ全盛期の真っ只中、ケーブル1本隠すために多大な努力をするフレーム、ハンドル、ステムなどのメーカーが大多数な現代。

そんな世の中で、紅葉マークを貼った逆走じいさんプリウスミサイルの如く世間の流れに逆行し、彼らの努力を全て葬り去らんとする時代錯誤にも見えるパーツチョイスをしています。

要は完全に時代の流れに逆らったことを敢えてやってみているわけです。

なぜスポーク本数を増やしたのか?

その効果は如何程なのか?

どうしてメーカーは頑として「少スポーク」を推しているのか?

今回の記事は、そんな長らく続くホイール界隈のお話に入り込んでみようと思います。

ぜひ参考にしてみて下さい!

【新たなホイールは、手組ホイール】

そもそもリムブレーキで、しかも完組ホイールでリア28Hなんて存在しません。

もちのろんで手組ホイールです。

手組だからこそできた、と言っても過言じゃないスペックのホイールです。

リムは「Light Bicycle」製です。

独自形状のエアロリムを開発したり、ちゃっかりカーボンスポークホイール製造などもしている、結構ちゃんとした中国メーカーです。

幅25mm、ハイト55mmのチューブラーリムですが、リムの中ほどになると最大27.5mmくらいあるので、現行チューブラーホイールでいうとシマノ「WH-R9200-C60-TU」に並ぶスーパーワイドリムです。

ブレーキトラックにはZIPP「SHOW STOPPER」のような溝が掘られています。

なんじゃこりゃ。

全然ピントあってねえ(笑)

ハブはHOPE「RS4」を使っています。

MTBで培われた耐久性と強度、滑らかな回転を武器とするイギリスのメーカー、HOPE。

ロードバイク用として開発されたのがRS4ですが、内部シャフトが17mmとやたら太く、ハブ胴もエアロなんかクソ喰らえと言わんばかりにごついです。

いやまあ、ちゃんとハブを設計するとハブ胴ってごつくなっていくんですけどね。

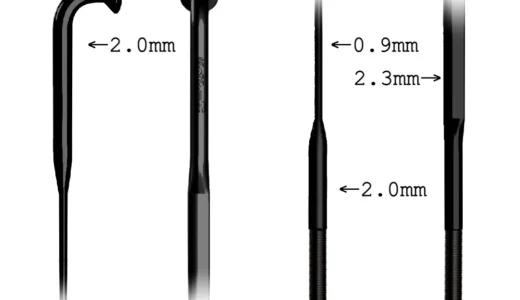

スポークはオールCX-RAY。

今まで散々ダメだと言ってきた、CX-RAYです。

しかしながら今回CX-RAYを奢っているのにも、ちゃんと理由があります。

ここからは、スポークのことをさらっとお話した後、今回スポーク本数を増やした理由について書いていきます。

【スポーク本数がもたらす影響】

最近はカーボンスポークが幅を利かせていますが、今でもホイールづくりの基本は「金属スポーク」です。

メーカーで言えば、DT SWISS、SAPIM、PILLAR、MAC、HOSHIなどが作っています。

一部、MAGIC TITANというチタンスポークもありますが、こちらは全然ニッチな部類ですので今回は割愛します。

基本的に、ホイールはリムからハブに向かってスポークを色々な組み方で通していき、テンションをかけてあげることでその形を成しています。

そして、用途、荷重、使用パーツなどの条件に合わせ、その本数が増えたり減ったりします。

例えばリムブレーキホイールで良い物・・・カンパニョーロBORAであるとかデュラエースくらいのものになりますと、

- 前=16、18、20H

- 後ろ=20、21、24H

辺りが一般的です。

ディスクロードではストッピングパワーを考慮し、

- 前、後ろ=24H

な完組ホイールが多いです。

リムブレーキのS5に履かせていた、ROVAL RAPIDE CLX50。

このホイールは16Hです。

手組ホイールではこんな少スポークなホイールはなかなか組めません。

- 空力は大事

- 剛性もしっかり与えたい

- でも軽量化もしたい

- 強度は確保したい

と色々考えると、メーカーはリム、ハブ、スポークのいずれか、もしくは全部をオリジナルで作ってしまいます。

今世に出回っているホイールのほとんどが、このパターンに当てはまるものであると認識していただいて構いません。

では、ここから本題に入ります。

世間一般として、「スポークは少ない方が良い」という認識が広まっています。

これは工業製品である完組ホイールを見ていただければ明らかですね。

時代の流れを追って行っても、スポークは32Hや36Hに始まり、現代ではその半分のスポーク本数のホイールも出てきているほどです。

では、スポークを減らす事でどんなメリット・デメリットがあるのか、今一度整理してみます。

スポークが少ないメリット

- 空気抵抗が少なくなる(たかが数Wにも満たないが、実際に走らせると速度としては分かるレベルの差が生まれる)

- 軽くなる(例えばCX-RAYだと約4.5g x 本数、あとニップル分軽くなる)

・・・あれ?

意外と出てこないですね。

ついでに書きますと、「空気抵抗が少なくなる」という定量的な結果を表しているデータはどこを探しても見つけられませんでした。

私の実体験というサンプル数1の事例を述べますと、前輪に関してはスポークが増えると若干ですがスピードの伸びがいまいちであることを確認しています。

とはいえ、正直スポークが減ったからって、目で見て「あ!空気抵抗が減ってる!」って分かるわけがありません。

空気という見えない壁を相手にするんですから当然です。

しかし、重量についてはどうでしょう?

完組ホイールは、手組ホイールでは同じ剛性を同じ重量で出すことはできないと言われるほど、軽くて高剛性と言われています。

なぜそんな相反する要素を両立できるのかというと、リムとハブを完全に一から設計してしまうからです。

スポークを減らしても成立する強度、剛性を確保するために、既存の手組パーツにはない組み方、構造を採用し形にすれば、手組ホイールなど比較にならないほど軽く作ることができます。

ただし、スポークが減った分、残されたスポーク1本あたりが受け持つ仕事=テンションは爆増します。

これに負けないために、リムとハブ側にも相応の強度が求められます。

全体で見れば軽いけど、実態は部分部分に肉付けして強度を増したがために、リムとハブに重量が集中したホイールが出来上がる。

これが完組ホイールというものであり、「ホイール重量なんて意味ない」という論調が生まれる要因でもあります。

さらに、スポークが減ったことで「空気をかき乱す邪魔な存在が少ない方=空気抵抗が少ない」という背景も完組ホイールにとって好都合に働き、スポークは少ない方が良いという認識がどんどん広まっていきました。

写真のホイールは中国のVORTEX「N6」というホイールです。

リムハイトが60mmなのでN6なんですが、リムブレーキ用とはいえ前輪のスポークが14本しかありません。

リムハイト40mmのN4も同じく14本なので、これで剛性と強度が保てるカーボンスポークは凄いなと思います。

ただ、スポークを減らすメリットって実質この二点しかないと、私は思います。

スポークが少ないデメリット

- 耐荷重が減る

- 縦横剛性が減っていく

- スポークが減る分リムとハブに「テンションアップ」という形で強度マシマシを強要する

- スポークにかかるテンションが増え、ばらつきが出ると簡単に縦にも横にも振れる

- スポークが1本飛ぶだけで、最悪走れなくなるなど繊細になる

- スポークが減った分、掛かりの良いホイールを作るのが難しくなる

- 専用設計じゃないと成り立たない=高価

デメリットはメリットと対照的に、わんさか出てきます。

メリットの方で書きましたが、完組ホイールの多くは、メーカーの研究開発と要素解析、モデル製作によるトライアンドエラーなどの積み重ねにより、高級な手組ホイール用パーツをかき集めただけでは成しえない重量剛性比をたたき出します。

ただし、その性能は諸刃の剣でもあり、どこかが一部破損すると途端に使い物にならなくなる「諸刃の剣」を宿しているという大きなデメリットを孕んでいます。

例えば、スポークが少ないということはスポーク1本がホイールのバランス全体のうち、受け持っている仕事の割合が多いことを意味します。

こいつが1本飛んでしまうと、残されたスポークたちが受け持つ仕事の間に不均衡が発生し、途端にバランスが崩れてしまいます。

そう、大きな振れが出てしまうのです。

ディスクブレーキならハブ側ブレーキなので、フレームとタイヤ又はリムが接触しない限り騙し騙し走れると思いますが、リムブレーキでのスポーク飛びはブレーキも受け持つリムがぐわんぐわんに横振れしてまともにかけられなくなるため、実質走行不能になるほど致命的です。

まるで、「少数精鋭」と謳っている裏では、その工程を受け持つ人材が飛ぶと他の工程作業者では替えが利かないために事業が回らなくなってしまう人手不足に悩む会社のように、ギリギリを攻めているのが完組ホイールなのです。

ホイールと人手不足な会社の違うところは、各パーツ(人材)が本当に洗練されているかどうかってところですかね。

人は怠けますが、パーツは設計通りに作ればその通りの性能を発揮するので、パーツの方が優秀かもしれません(笑)

失礼、ディープを通り越してダークマターが出てきてしまいました。

また、ここ結構重要なポイントなんですが、完組ホイールは誰が使っても大丈夫なように設計されているとはいえ、全ての人の用途、走らせ方に完璧に合うわけではありません。

人間千差万別、中には異常なハイパワーを持つサイクリストや、体重だって40kg台の人から100kg近い人など様々いる中で、どうしてもメーカーの狙ったスペックから外れた人にはその性能がマッチしない、ということが起こります。

私は身長169cmに対して体重66-68kgを行き来する「世間一般では身長に対する体重は重いが、絶対値としてはそこまで重くない人間」だと思っています。

そんな私が過去に所有していたホイールに、カンパニョーロのBORAがあります。

かつてスプリント練習していた時、加速が鈍る瞬間がありました。

基本的には満足いくホイールでしたが、そういう不得意な部分が私の得意領域で見え隠れしてしまうのが唯一不満なホイールでした。

BORAにはしませんでしたが、こういう時に使われる手法として「スポーク重量の総量がホイールの剛性を決める」という考え方があります。

どういうことか?

物凄くざっくりした具体例を出しますと、2本の24Hのリアホイールがあるとして、全部CX-RAYで組んだAホイールとDTコンペティションで組んだBホイール、掛かりの良さという点だけで言えば「Bホイールの方が走る」ということです。

なお、ここではリムハイト、リムの素材、ハブの作り、組み方は一切考慮に入れていませんのであしからず。

とはいえ過去の経験上、この考え方はホイールアップデートの有効な手段として機能することを知っていまして、

昨年のシマノ鈴鹿を走ったCERVELO S5に履かせたのむラボホイール2号の後輪も、過去にDTコンペティションからDTチャンピオンに交換しています。

この経験則に則り、私はこれまで気に入った手持ちホイールのいくつかを、あえて重めのスポークに変更してきました。

最近といっても去年の話ですが、ENVE SES4.5の後輪を

- ドライブ側:SAPIM CX-RAY → DT コンペティション

に交換しています。

スポーク1本あたりの重量増加はかなり効果がでかくてですね、走れば分からないレベルのわずかな重量増加と引き換えに加速の掛かりが顕著に変化します。

勿論良い方向に、です。

ただし、こういう小さな積み重ねをしないと完組ホイールに太刀打ちできないのが、手組ホイールの宿命でもあります。

このSES4.5はリアハブがFH-9000の24Hというデュラの手組ハブを使っています。

この後、RAPIDE CLX50をハブごと交換するという奇行にも走っていますが、完組として専用設計されたパーツの完成度の高さを見せつけられました。

しかしながら、全部が専用設計なので、完組ホイールはとてもお高いのです・・・。

「高いものは良い」を地で行く人がいるから成立する世界でもありますが、コストがかかっている分、何かしら突出した性能を持ち合わせているのも完組ホイールの特徴です。

諸刃の剣を宿すのと引き換えに、手組ホイールでは成しえないスペック、走りを実現できるからこそ、完組ホイールは完組ホイールとして在り続けられるのです。

【スポーク本数で”掛かりの良さ”を、スポーク重量で”しなやかさ”を出す】

かなり長い前置きでしたが、いよいよ今回のホイールの核心に迫ります。

- スポークが通常の手組ホイールより多い

- スポークがCX-RAYという、今まで使ってきたスポークより軽くしなやか

この二点が、このリアホイールの特徴であります。

スポークが通常の手組ホイールより多い

24Hでも十分なスポーク本数ではありますが、今回のホイールは28Hと4本多くなっています。

スポークが多い分、駆動に使えるスポークが増えます。

つまり「掛かりが良くなる」と同義だと捉えています。

完組ホイールを何セットも乗り継いできましたが、

スポークが減った分、ほかで剛性を補っているから走っているのでは?

と思うようなホイールにも今まで遭遇してきました。

スポーク本数は完組らしく、前は16、18、20H、後ろは20、21、24Hなどに落ち着いています。

専用設計で、各パーツの性能を余すことなく使っているはず。

・・・なんですけど、インプレッション記事で見かける

- ダイレクトな加速が~

- 踏んだ瞬間にホイールが回り始め~

みたいな表現を言葉通りのまま体験した事って、無いんですよ。

唯一、完組ホイールだとNEPEST「NOVA45」が該当します。

先日アップしたホイールですが、このホイールはカーボンスポークなので、金属スポークの理論が当てはまらないです。

実のところ、金属スポークでしっかり掛かっていると感じられるホイールって、今まで見た事が無いのです。

ホイールの理想地点であるフルクラムのホイールですら、それを感じられませんでした。

ここから先は憶測が多分に含まれますが、スポークが少ないことが原因であると考える理由を書いていきます。

端的に言ってしまえば、ペダルを踏んで、後輪を回そうとした時の感触の違いです。

例えば、20Hと24Hのホイールで、それぞれ左右1:1の割合で組んだ後輪の場合を考えます。

駆動方向に張られるスポークはそれぞれ左右合わせて、10本と12本が仕事をします。

この差はかなり重要でして、

かつて、リア20Hという古のZIPP 404を手組パーツで再組立てしたホイールを走らせていた時期がありました。

このホイールは、DTチャンピオンをドライブ側に使っており、スポークが少ない分をスポーク重量でごまかし、とにかく剛性を確保しようという狙いで作りました。

スポーク重量の総和で考えると、スポークが少ない分このホイールは絶対剛性は低めに出ますが、スポークを握ってみるとかなり硬いです。

チャンピオンでこんなに張る?っていうくらいキンキンに張られていました。

なので、4本減っても問題ないと思っていたのですが、問題大有りでした。

全然走りません。

それどころか、走らないくせにやけに脚に反発だけが跳ね返ってくる、新手の拷問器具のような悪い意味で変態ホイールになってしまったのです。

スポークが少ないから、一部分だけでホイールを思いっきりぶん回そうとしている感じが伝わってくるのもあまり好みではなかったですね。

そんな経験があり、あまりスポークを減らすことに躍起にならない方がいいと悟ったのです。

こんなことが起こった理由こそ、まさにスポーク本数の差なのではないかと考えています。

スポークが減れば、スポーク1本あたりの仕事=テンションが増えます。

プレーンスポークがこんなビンビンに・・・と、ドン引きするくらい高テンションで組まれた404だったのですが、既に高テンションがかかっているスポークをさらに踏む力で張ろうとする力が加わるのです。

ペダルを踏み、チェーンが引っ張られ、スプロケットが回され、ハブが回りだすわけですが、ここからタイヤを転がすためには、スポークでリムを引っ張る動きが必要になります。

スポークはだるんだるんだと走らないし剛性不足でよれるので、ある程度のスポークテンションをかけてあげることで走りにキビキビ感が出て、反応の早さに繋がります。

しかしそれ以上のテンションで組んでも走りに寄与する分は小さくなりますし、やりすぎるとスポークが飛びます。

飛ぶだけで済めばいいのですが、飛ばないギリギリまで攻めたテンションをかけたホイールって、脚を削ってくるんですよ。

少スポークホイールは、ホイール全体で見た剛性に加え、キンキンに張られたスポークをさらに引っ張り上げてホイールを回していくので、ホイールをビュン!と回そうとすると踏み抜いていかないといけない感じがするのです。

ついでに書くと、多スポークでスポークテンションを上げまくった場合、もっと脚を削ってくるホイールになるという好例が、

YOELEO C60 SL2でした。

スポーク本数は24H、ZIPP 404より4本多いです。

CX-RAYにスペックが近いWING20を採用していますが、あほみたいにテンションが高く、リムのボリュームも相まって、踏み込んでいこうとすると跳ね返されそうな固さが強く残りました。

このことがあってから「スポークがどのくらいのテンションで張られているかが、脚の反発に直結する」と私は考えています。

一方でスポークが多くなると駆動剛性も横剛性も上がますし、少スポークホイールと同じくらいの剛性になるように組んだ時、スポークテンションの調整レンジが広くなることが分かっています。

24Hだとキンキンに張らないと成立しないホイールでも、28Hや32Hを選べば、剛性が同じになるテンションが少し下がるので、もう少し硬くしたかったらテンションを上げる、乗り心地やバネ感重視ならテンションを若干下げる、という風に、ホイールの性格を変える手数が多くとれます。

ということは、

スポークは増やした方が、掛かりが良い上に踏み込んでもスポークテンションによる反発が少ない、理想的なホイールになるのでは?

と考えたのです。

今までとは逆の考え方です。

スポークがCX-RAYという、今まで使ってきたスポークより軽くしなやか

CX-RAYを今回選んだ理由について。

剛性面で見ても、よく使うDTコンペティションなどよりもCX-RAYの方が都合が良いという側面もあります。

のむラボホイールとは別の、24HでDTチャンピオンを使ったホイールで踏み負けた経験があります。

チャンピオンとコンペティションはスポーク重量でいうと1gの差がありますが、スポークが4本増えた分ドライブ側をコンペティションに落としても、スポーク重量を基準とした剛性値に変化が無いのです。

つまり、DTコンペティションで組むと踏み負けることが想定できます。

駆動剛性はスポーク本数が担うから、スポーク側には剛性よりもしなやかさが欲しい、と考えました。

結果、CX-RAYがベストという判断になりました。

過去に私は

CX-RAYは万能スポークではない、掛かりが悪い

という意見を書きました。

CX-RAYは空力は良いし引っ張り強度も高いという強みがありますが、軽すぎるがゆえに21Hや24Hという本数ではかっちりしたホイールを組みにくいという意味で、万能ではないと書いていました。

ですが今回は、そのデメリットを打ち消すことが出来るであろう「28H」です。

24HでDTコンペティションを使った場合と、28HでCX-RAYを使った場合のそれぞれのスポーク重量の総和は、ほぼ同じ値になります。

このくらいの剛性は最低限外せないという狙いがあります。

加えて、CX-RAYはやたらしなるスポークです。

とてもしなやかという特徴をここに加えることで、バネ感を与えてみたいという狙いもあります。

ということで、色々考えた結果、CX-RAYをたくさん使った贅沢なホイールが出来上がってしまいました^^;

【インプレッション! 時代に逆行した価値はあったのか?】

お待たせしました!

ここまでですでに9000文字も使ってしまいました。

でも安心してください。

ここから先もまだまだ文字数は増えていきます(笑)

という無駄口は置いといて、インプレッションに入っていきます。

タイヤはピレリのチューブラータイヤ「P ZERO RACE SL TUB」の26Cです。

7bar入れていますが、少し跳ねすぎだったなのでもう少し下げても良かったかもしれないと今になって思います。

三重県はちょっと高速道路方向に行けばすぐ山に出るので、平地、上り、下り、なんでもござれな場所を走っています。

200キロ走ってみて、どんなホイールに仕上がっているかをお伝えしていきます!

まるで「縮んだバネが戻る」かの如き押し出し感

まずは、一漕ぎ目。

NEPEST NOVA45の時もそうでしたが、ここをないがしろにすると後から印象が良く分からないことになってしまいます。

そんな緊張の、一踏み目。

踏みだした瞬間は、回り始めるまでに少しラグがある、若しくはタメがあるなぁという印象。

チューブラーリムで軽いはずですが、俊敏さは薄め。

まあハイト55mmのホイールですから、そこは他の軽量なホイールたちと比べてはいけません。

リムハイトが高いほどスポークが短くなるとはいえ、加速の素早さはやはりリムハイトが支配的です。

ホイールが回りだす前に一呼吸置くような、そんな感じ。

それに、私のここ最近のメインバイクはVENGEとNOVA45です。

普段からこの組み合わせで走っているので、それに慣れ切ってしまうとどうしても金属スポークのワンテンポ間を置いてから回転し始めるラグが気になるというものです。

カーボンスポークを知るまでは、こんなにラグがあるなんて・・・なんて感覚は一切なかったのです。

比べてはいけないのは分かってるんですけどね^^;

そこからペダルを下へ踏み込み、もう片脚も同じように踏んでいって加速に入っていくと、一踏み目とは様子が変わります。

踏み始めの一瞬を過ぎてから下死点に行くまでの間に、急にグワッと押し出されるような回り方を見せてきます。

ホイールだけが先に行こうとするかのように、後ろから押されるような感覚を味わえます。

これ、まさしくバネそのものです。

いや、バネそのものは言い過ぎかもしれませんが、「バネ感」っていうやつを初めて体験できたかもしれません。

最初の一踏みに移った瞬間からじわっとバネを縮ませ、踏みのトルクが抜け出すペダル位置3時以降から縮んだバネが解放されていくような加速の伸びがある。

下死点に行き切る辺りで、解放のピークを迎えます。

ものすごくペダリングのリズムが取りやすいホイールかもしれない。

そんな風に感じた、ファーストコンタクト。

平地に入って進ませ始めると、ほんのり脚に抵抗を感じつつも、しかし脚をはじく程の硬さは見せずにトルクに従うように走っていきます。

イメージは、25キロくらいのゆっくりペース。

「スムーズに転がっていく」という実感があります。

エアロとかタイヤの転がり抵抗とかが気になる領域ではないからこそ、ホイールとしての出来栄えが良く分かります。

リムを支えている点が多いから、余計な変形が少ないんでしょうね。

少し踏んでみます。

イメージは300W前後で加速させて35キロくらいまで持っていく感じ。

スタートの時以上に、バネ感が目立ちます。

脚が上死点を越えて踏み始める時はわずかに抵抗を感じるものの、硬すぎることなく踏み込める。

その上で踏み下ろした頃にはスピードが後から付いてくるので、気づけばケイデンスが上がっていてスピードも乗っているという状況。

思わずニンマリしてしまいました(笑)

MADONE SLRが元々バネ感を意識した脚に優しい系のフレームなので、ホイールとの相性も合わさって踏むタイミングが結構分かりやすい。

シッティングで走る分には、とても気持ちがいいなというのがここまでの印象です。

バネ感はあるが、それ以上に強い芯がある

次に、ダンシングに移行してみます。

私のダンシングは要所でトルクをガツンとかけるので、ホイール側が硬すぎると大腿四頭筋がすぐ終わりますし、柔らかいと進まないのがすぐに分かります。

まずは、平地でダンシング。

少し外から体重を乗せて、スピードを淡々と乗せていく場合。

横方向の支えがしっかり効いています。

それどころか、横への荷重すらも前への推進力へ変えていこうという風にすら感じ取れます。

実際本当に横荷重がどれだけ推進力に変わっているのかは分かりませんが、少なくともこの感触は魔改造したRAPIDE CLX50では得られなかった感触です。

CLX50は横への荷重は脚への跳ね返りにしかならず、縦方向に綺麗に踏み下ろしてこそ初めて進んでいくホイールになっています。

その縦方向の推進力が凄まじいピーキーさが気に入っていたのですが、この28Hホイールはガッツリトルクをかけていっても、横方向の支えがどこまでも続いています。

芯がブレそうな素振りが全くないのです。

5%までの上りなら、ダンシングでトルクを掛けるとススっと上るどころか、加速すらしていきます。

意外と上っていくではありませんか。

余計な硬さがないため、ダンシングが維持しやすいです。

面白くなってきたので、そのままスプリント練習もやってみます。

状況としては、

- アップダウンを繰り返すコースの終盤

- 脚はかなり疲労困憊の状態

- 斜度1~2%の勾配が続く直線

- 風は微風、追い風ではない

といった感じでのテストです。

33キロでローリングしてから、20秒近くのもがきです。

かなりきついんですよ、ダンシングだけで20秒オールアウトは。

パワーメーターが付いていないので何W出ていたかもケイデンスも不明ですが、そこそこのパワーはかけられていたと思います。

トルクがかかり始めると、まず顔を出すのは「タメ」。

それを乗り越えてスピードを乗せるべくガシガシ踏み込むと、バネ感がさらに増してきます。

ギュワン!ギュワン!と後押ししてくるので、回転よりトルクを乗せる方向にどんどんギアを重くしていきました。

3回は変えたか?

スプリントの仕方がトルク寄りに傾倒します。

バネ感が強いので、踏み終える頃にもまだ脚に余韻が残るのでなかなかもう片方の脚が踏みへ移行しきれない感がありますが、加速が遅いという感じはなし。

単純にスポーク、スポークテンション、本数、リムハイト、ハブ、組み方の掛け算でこうなっているのでしょう。

勾配あり、ENVE SES AEROだからハンドル近いし高いという条件ですが、最終的な到達スピードは59キロ。

ケイデンスがいつもより低かった気がしますが、それでも踏み負けずにスピードを伸ばし続けられたところが注目ポイントですね。

意外だったのが、ブレずにしっかり路面を捉えているという安心感が強くあったこと。

どこかにすっ飛んで行ってしまわないか?という変な懸念が他のホイールにはあったのに、それが無かったのです。

コスアルの場合、どうしても少しひらひらしていると言いますか、地面を蹴っているポイント、点が少ないという感触がうっすら感じられます。

それはNEPEST NOVA45も同じで、あちらは加速が異常に速いというメリットがそれを補っていますが、それでもピンポイントで掛かるポイントは28Hホイールより少ないです。

両者ともにカーボンスポークであり、スポーク本数もかなり少ないです。

それに対し28Hホイールは、金属スポークですがスポーク本数は7本8本多いです。

これが「地面をしっかり捉えて駆動が掛かっている」という現象に繋がっているのだとしたら、スポークは闇雲に減らさない方が良いということが言えます。

そして硬すぎない、かなり垂れた脚でも踏み抜ける感があったので、長距離練習や長距離レースでも活きるホイールになりそうです。

高トルク低ケイデンスでも、脚への反発は少ない

別の日、今度は山へ行ってみました。

最近おハマり中の鈴鹿スカイラインです。

別のホイールとの比較も兼ねて、コスアルを履かせた場合でも上っています。

MADONE SLRに55ミリのホイールを履かせて、ヒルクライム。

ドMか何か?って感じですが、ヒルクライムだとどうなるか試していきます。

まずはシッティングで淡々と上ってみます。

FTP260Wの90%ほどで走らせてみますと、少し重さが出てきます。

前後1380gほどなので、重量からくる重さではなくホイールの質からくる重さです。

踏みだした瞬間からグーっとホイールを引っ張り続ける形になるので、高反応なホイールならピンポイントでトルクを掛ける走りになるところ、全域にわたってトルクをかけ続けた方が走らせやすいです。

この手のホイールは斜度がきつくなると、少しずつ走りが重くなります。

斜度が8%近くになってくると、流石にこのホイールの土俵ではないです。

VENGEとNOVA45ならインナー25Tで17キロで上っていけるところも、MADONE SLRとこのホイールだと27T、28Tを使って13キロくらいで走った方がリズムが取りやすいです。

ギア一枚重いか・・・。

ただし、脚を削ってくるタイプではないので、このパワーをずっと維持できそうな感覚があります。

実際、VENGEとNOVA45だと300Wくらいで脚が辛くなる坂であっても、この組み合わせだったら320Wかけても脚がまだパワーをかけ続けられそうな感じでした。

パワーを10%近く上げても大丈夫って、相当な変化です。

これがどう活きるかというと、例えば斜度が急に変わる「左カーブの内側」を走る時。

内側は外側より急こう配になりがちで、特に左車線を走らないといけないので左カーブの内側を通る時は脚に負担がかかるはずですが、大して問題にならないのです。

こういう変化に敏感になるのが、硬い機材のネガなポイントでもあります。

NOVA45だとちょっと気を使って走らないといけませんが、あまり気にせず走れるのがこのホイールの良いところです。

乗り心地はかなり良い

クリンチャーやチューブレスと比べると高圧になりがちなチューブラータイヤ。

26Cでも7bar近く入れてるので、跳ねまくると思ったのですが。

意外と跳ねません。

wikipediaより

峠の下り坂、場所によっては上りにも設けられている、減速帯。

タイヤが浮きはしないけど、接地感がわずかになくなり通過する度にグリップ感が変化する、あまり油断できない路面です。

これまでのホイールでこういう路面を通過すると、どう走ってもガタガタガタ・・・と上下に揺すられてしまい、バイク全体を押さえつける必要がありました。

NOVA45も、コスアルも、YOELEO C60 SL2も、RAPIDE CLX50も、こういう路面になると跳ねて仕方がないホイールでした。

それの何が問題かというと、跳ねた事でタイヤが滑り、落車するかもしれないという恐怖心が拭えないのです。

その場で止まるならともかく、勢いのある下りでの落車となると、場所が悪ければ壁に突っ込むかガードレール下に落ちていく可能性だってあります。

なので、下りになると私は必要以上にブレーキをかけてしまう癖があります。

VENGEやS5のような振動吸収機構を搭載しないフレームならともかく、ISOSPEEDを搭載して乗り心地をマックスまで良くしているMADONE SLRですら怖いと思うくらいです。

このホイールならその必要がない・・・とは言いませんが、跳ねる事ですっ飛んでいきそうという恐怖心がかなり軽減されます。

スポークがCX-RAYであることも寄与しているかもしれません。

なんせ、ホイールはぶれないのにクッションが効いているかのような乗り味なので、文字通りホイールがサスペンションになったような効果を感じます。

【まとめ】

最後に、まとめ行きましょう!

今回のテーマは以下の通り。

【検証シリーズ】スポークを増やすとどうなるのか?【時代に逆行する】 でした。

そして、本稿の結論は

- バネ感強し

- 脚の削られ感無し

- 安定感良し

- 乗り心地良し

これですね^^

今回スポークが多いホイールを触ったことで、ホイールに対する概念が少し変わりました。

今までは、スポークは少ない方が洗練されたホイールだと思っていました。

スポーク数本分が生む数十グラムの軽量化を求め、スポークテンションが高くなり脚にきやすいホイールを履きこなすことが、レーサーというものだと思っていました。

いや、そんな意識すら持たず、突き詰めれば大体似たような作りになっているホイールの中から「ベストなホイールはどれか?」と選ばされていたのです。

右を見ても左を見ても、スポークが少ないホイールが多い今の世の中。

そういう意識を無意識下に根付かせて完組ホイールを買わせようとしている、メーカーの策略なのか?とすら思うくらいです。

ですが、敢えて28Hのホイールを使ってみた事で、実はメリットの方が多いことに気づきました。

そのメリットとは上記四点の通りなんですが、最も際立ったのは、強いバネ感と安定性がもたらす「加速時の駆動剛性の高さ」が際立っている事です。

これには驚かされました、まさかこんなに変わるなんて。

ここ数年、魔改造RAPIDE CLX50を組んでいただいたビルダー様のもとに、リム・ディスク問わず28Hホイールの製作依頼が多く来ていることを、ブログを読んで気づきました。

しかも、リピートの方が多いのです。

私が知らなかっただけで、実はスポーク数は安易に減らさない方が良いことを知っている方が多いのかもしれません。

とても興味深い結果が得られました。

こうなってくると、VENGEにもそういうホイールが欲しくなってきます(笑)

まあVENGEにはNOVA45という強烈な個性を放つホイールがあるので、手に入れるとしてもまだまだ先の話です。

カーボンスポークがダメになった時とか、ですかね。

以上、参考になると嬉しいです^^

それでは今日も、ありがとうございました!