こんにちは、コウです^^

それでは今日も元気よくやっていきましょう!

本日のテーマはこちら。

【2-2話】自転車でほぼ見ない「4スタンス理論」をさらに深堀りしてみた【機材編】

こういうテーマでやっていこうと思います^^

昨年、こんな記事を紹介しました。

これですね^^

4スタンス理論についての紹介記事です。

今回はこれを、ロードバイクに特化させてもう少し深堀してみよう!という記事になります。

だいぶ間が空いてしまって申し訳ございません。

この手の理論は検証による実際の感覚との擦り合わせが重要で、そのテストを実施していました。

機材テストの方が数が圧倒的に多いのは目を瞑ってください(笑)

ということで、今回の記事は今後のお話に繋がる重要なポイントが多数出てきます。

ぜひ参考にしてみて下さい!

【はじめに 私が4スタンス理論に活路を見出した経緯】

4スタンス理論についての考察に入る前に、そもそもどうして私が4スタンス理論をロードバイクに取り入れようと思ったのかについてお話します。

遡ること10年以上前。

ビンディングペダルやシューズを揃え、本格的にロードバイクにのめり始めた頃です。

サドルやハンドルのセッティングについて、どう進めたらいいか周りに自転車に詳しい人が誰もおらず、誰にも分からないことを聞けない環境にいた私。

この頃既にマーク・カヴェンディッシュのことは知っており、スプリントを自分の主軸に据えてトレーニングをしていました。

だけど、どう自転車と自分をリンクさせれば良いのかが分からない。

その指針をネットに頼って調べた結果、辿り着いたのが「4スタンス理論」だったのです。

ただ、4スタンス理論って今もそうですけど、先に出てくるのが主に「ゴルフネタの記事」なんですよね。

これは当時から今日まで変わっておらず、当時の私は4スタンス理論が自転車と全く結びつかなかったんです。

結局理論の概要だけ読んで自転車に活かすことなく、競技開始から大学卒業する頃までずっと自己流フィッティングで走ってきたわけです。

FOILを買ってからも、最終的なフィッティングは自己流でした。

自己流に拘っていたのは、私の中でなんとなく「フィッティングなんかもっとガチ勢がやるもの」と括っていました。

それに自己流でもそれなりに走れていたから、受ける必要も無いと思っていたのもあります。

そんな私に転機が訪れたのは、大学卒業する年にある大会で出会ったフィッターさん。

大学OBなどのフィッティングを手がけたという彼と仲良くなり、試しにFOILでフィッティングを受けたんです。

まあもう目から鱗でしたね(笑)

その時に出してもらったポジションがかなり気に入って、それ以来数年間、FOILはサドル高さもハンドル角度も一度も変えることなく走ってきました。

下手に触ったら、自分の中で完成したはずのものが一気に崩れ去るような気がしたので・・・。

そのくらい気に入ったポジションに仕上げてもらったのです。

その年に出場したシマノ鈴鹿ロードレースでは、優勝こそ無かったですが初めてグリーンジャージ「ポイント賞」を獲得できたのです。

私はかれこれ6年以上「SOLESTAR」インソールを愛用しております。

最初にフィッティングを受けた時、このインソールをベースにポジションを出してもらいました。

ただしフィッターさん曰く

本来SOLESTARはそのシューズ専用の形で作られていない。シューズを買った時に付いてくる純正インソールこそ最もシューズに合うインソールだからそれを持ってきて欲しい。インソールを入れ替えるのはその後だ。

と言われたんですね。

なるほど確かにそうだ、SOLESTARがいくら優れているといっても、つま先のトリムやヒールカップなど形状の細かいところを突っ込むと「とりあえず合わせておきました」みたいな印象が拭えないわけです。

社会人一年目、2020年のこと。

純正インソールベースで何度か調整してもらいました。

この調整で、クリート位置が今までより前へ移動し、シューズがペダルへ近づいたのです。

この図でいうと、まんまA2の位置にクリートがあるイメージです。

そこから少しずつ歯車が狂い始めました。

大きな変化は、クリートの前後位置です。

最初のフィッティングの時点で、クリートは踵寄りに付けていました。

拇指球より後ろに踏みのポイントある方が、ハイパワーが持続しやすいと直感で感じ取っていたので、そっくりそのまま反映してもらっていたのです。

この位置にクリートがあると、肝であるスプリントの持続時間が大きく伸びます。

ポイントは、パワーソースを脚の筋群全体に分散させられるようになります。

臀筋、ハムストリングス、大腿四頭筋、ふくらはぎと、色んな筋肉が偏りなく使えるので、トップスピードの維持時間が長くできるのです。

でも、なぜそんなことが起きるのかを当時はまだ理解できていなかったのです。

フィッティングの時点ですぐクリート位置を戻せば良かったんですけど、ここで私を悩ませたのが「クリートが前にある方が最高出力とケイデンスが上がった」という事実です。

今でこそ分かるのでその通りなんですけど、基本的にクリートが母指球直下=前寄りにある方がスプリントに向いています。

足首も自在に動くから、ケイデンスも高いです。

4スタンス理論のタイプ的にも合っています。

ですが、いつも同じ筋肉だけがすぐ疲労してしまうのです。

そしてこれを私は「トレーニング不足」と考え、フィッティングで受けたアドバイスが私の体の使い方とマッチしていない可能性を自分の頭で微塵も考えなかったのです。

数年前のフィッティング完了後、ずっとフィッティング後のクリート位置で走り続けてきました。

でも、走れども走れども速くなっている実感が湧かない。

感覚的には特別体調不良になっているわけでもないし、スランプ気味でもない。

でも、なぜか昔の感覚が全く返ってこない・・・。

それを痛感したのが、去年のシーズンでした。

2年前のシマノ鈴鹿もこの時のクリート位置で走っていました。

頑張って走るけど、やはり昔の感覚には程遠い。

そして、両脚を攣ってしまうという惨事に。

もうレーサーとしては終わったか・・・

歳を重ねたと言ってもまだ20代なのに、このパフォーマンスの発揮できなさは何かがおかしい。

やっぱり無理にスポーツにのめり込むべきではなかったかと、シマノ鈴鹿が終わった頃から思い始めていました。

ここ最近、パーツ交換を繰り返してきたのは、少しでもパフォーマンスを戻せないか模索する意味もありました。

できる限りのカスタムをして、それでだめなら最悪諦めるしかない。

内心思い詰めていました。

そんな思いを抱えていた去年の春先。

通い先であるスポーツパフォーマンスの向上に明るい大阪のカイロプラクティックの先生から、あるアドバイスをいただきました。

それこそが「4スタンス理論の自転車への応用」だったのです。

もう何年もこの理論のことなんかすっかり忘れていた私。

「そういえばそんな理論あったな・・・」程度に話を聞いていたのですが、色々と話を聞くうちに、その理論に則ると私が今まで言葉にするのが難しかった、感覚的な部分のほとんどが理論に基づくものであることに気づかされました。

それと同時に、なぜ今までフィッティングの効果があまり出てこなかったのかも判明しました。

結論から言うと「フィッターさんの指南自体がA1タイプ向けだったから」。

カイロついでに判定テストを受けて、私が「A2タイプ」に分類されることが分かります。

人からのアドバイスは当てはまらないことが往々にしてあるのは、4スタンス理論を用いることで説明が付くことが多いです。

ただのカイロの先生だと思っていましたが、このアドバイスを聞き、パッと目の前が明るくなったのを今でも憶えています。

同時に、フィッティングに身体の合う合わないがあることも知り、目から鱗(2度目)でしたね。

そして、感覚で合わせていた頃の自己流フィッティングは全く見当違いではなく、間違ってはいなかったと確信した瞬間でもあります。

そんな経緯があり、初稿から1年近く経ちましたが、連載する形で「4スタンス理論」をロードバイクに応用する方法を発信することにしたのです。

【4スタンス理論とは? まずはおさらいから】

まずは「4スタンス理論」のおさらいから行きましょう!

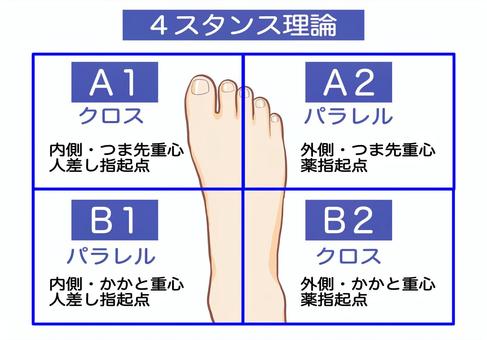

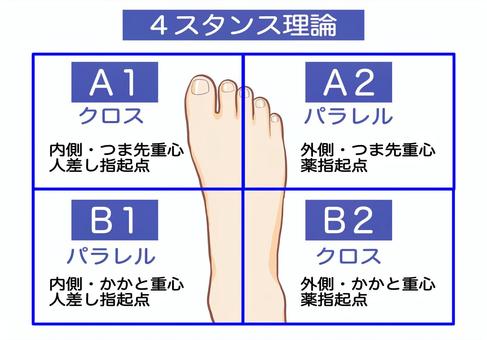

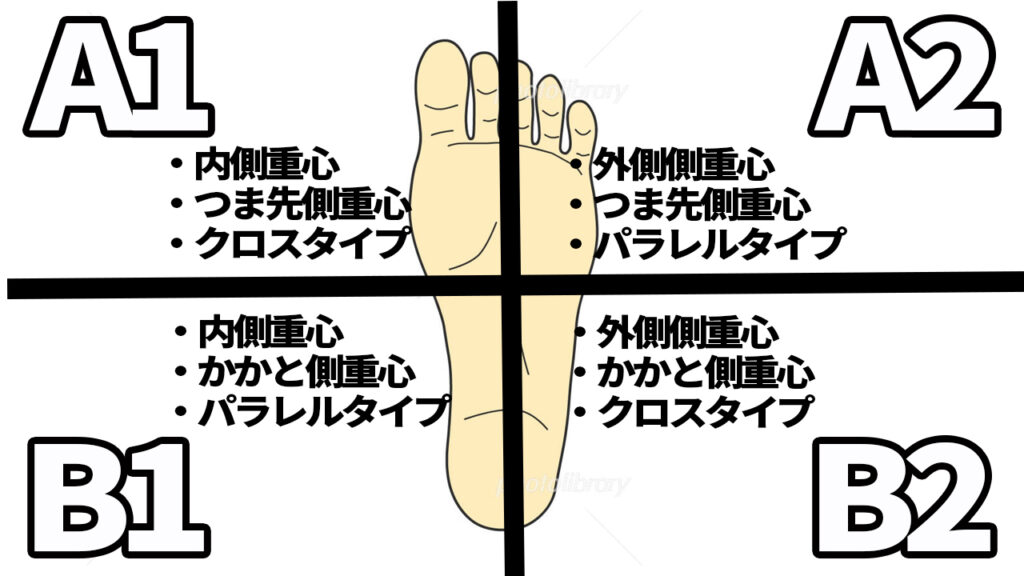

大きく分けて、この4タイプがあります。

- A1:前重心、内側で荷重を受けるとバランスが取りやすい

- A2:前重心、外側で荷重を受けるとバランスが取りやすい

- B1:後ろ重心、内側で荷重を受けるとバランスが取りやすい

- B2:後ろ重心、外側で荷重を受けるとバランスが取りやすい

で、私の場合簡単なテストの結果、「A2」の傾向が強いことが分かっています。

【4スタンス理論をそのままロードバイクに当てはめてみる】

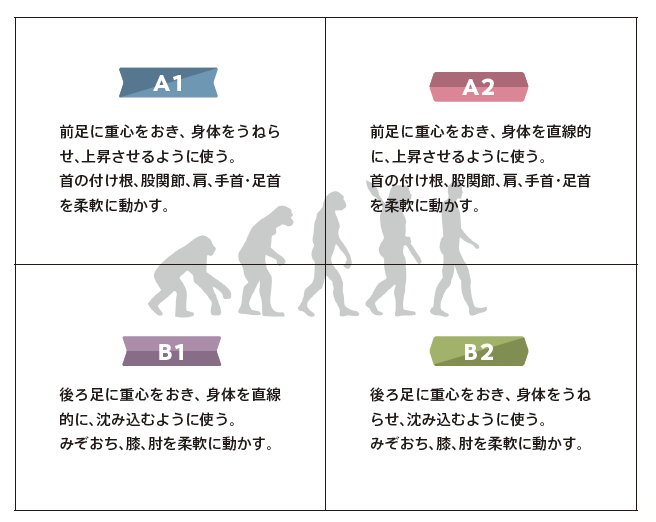

4スタンス理論は、重心位置と荷重を受け止めやすい位置について説明しています。

これをそのままロードバイクに適用すると、次のような特徴を有することが分かります。

- A1 つま先側を使って力を伝搬させやすいため、スプリントやインターバルといった「瞬発力」に強い

- A2 前重心だが、力を「かかとからつま先方向に向かって」かけていく

即ち安定感を伴った動きを持つため、「TTのような長時間の一定負荷ペダリング」に強い - B1 身体の動作としてはスピードを求める動きが優位なため、つま先側荷重が多いことから「瞬発力」に長ける

- B2 かかとを支点に力を伝搬する上、安定感を強く求めるため「TTのような長時間の一定負荷ペダリング」に強い

傾向としてはこういった形になります。

ここにクリートの前後位置に関する情報として、

- 前寄り(母指球の中央付近)→スプリントや高回転ペダリングに向く

- 後ろ寄り(母指球よりも10ミリの範囲内で後ろ)→ヒルクライムなど一定負荷が続くペダリングに向く

を加えると、これら分類はこうなります。

- A1/B1 クリート位置は「前寄り」の傾向

- A2/B2 クリート位置は「後ろ寄り」の傾向

こうなることが分かります^^

非常にシンプルですね。

【A2タイプの謎・・・私がずっと感じていた違和感の正体】

4スタンス理論から導き出すと、私は「前重心」であり「外側荷重」が最も荷重を受け止めやすいことになります。

これ自体は私も間違っていないと思っています。

前重心の方がスプリントで大きな力を発生させやすいし、Qファクターも広めに取った方がペダリングが安定する方向に行くことも経験的に分かっています。

特にQファクターが狭いと私はダメですね。

脚の内側の筋群ばかりに負荷が偏ってしまい負荷を分散させられなかった上、昔の腸脛靭帯炎がまた再発しそうになりました。

お世話になっているフィッターさんにも、「クリート位置は前の方がしっかり脚が回っている」とお墨付きをもらっていました。

しかしながら、ずっと今まで不思議に思っていたことがありました。

それは、ビンディングペダルを使い始めた初期から直感的に感じていたことです。

- クリート位置は後ろ側に付けた方が最も身体を動かしやすい(特に股関節の動きが顕著に変わる)

- クリート位置は後ろの方がTTでもヒルクライムでもへたれにくい

- スプリントもクリート位置は後ろの方が長い時間かけていられる

- クリート位置が母指球に近くなるほど筋肉への負荷がダイレクトに響いてすぐダメになる

そして、スプリンターとしてトレーニングを本格的に積み始めてから感じ始めたこと、

- クリート前寄りがスプリントには適すはずなのに、自分は後ろ寄りの方がしっくりくる・・・

- 前寄りだとすぐ大腿四頭筋に乳酸が溜まって足がパンパンになる・・・

どうでしょうか?

こんな経験した方いませんか?

前重心の方が力をかけやすい「Aタイプ」でありながら、クリート位置は後方にある方が走りやすいって、矛盾していますよね?

でも、4スタンス理論からいくと、これで正解なんです。

その理由は、A2タイプは他のタイプと身体の使い方が異なるからなんです。

ラブスポーツより

ところで、「重心」という言葉を聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか?

足裏への荷重分布、片足上げた時の安定をどこで取るか・・・など、色々あると思うんですね。

私の場合、単純に立ったり、片足を上げたりしたときにどこで荷重を最も感じるかというと、「踵」なんです。

つま先じゃないんです。

前重心なはずなのに、踵の方が安定する。

勿論長年の身体の癖としてそうなった可能性もありますが、実はこれもA2タイプの特徴です。

A2タイプは根本的に力を発揮させやすいのは「前重心」なんですが、先に挙げた特徴に加えて次のような特徴も持ちます。

- 動きの中で重心の位置を適切に移動させる能力が高く、必要に応じて踵にも重心を移動できる

- 力を溜めた上で動作に移す傾向がある

- 一発大きくジャンプするよりも、軽くリズミカルにジャンプする方が長続きする=インターバルに比較的強い

- 前重心由来の瞬発力と、後ろ重心由来の持久力を持ち合わせる

こういった特性を持っています。

最終的には前重心になって力を伝搬させるのですが、その初動は踵に一旦力を溜め込む。

それがA2タイプなのです。

極めつけは、そんな特性を持つことから、身体の使い方とセッティングを上手く噛合わせるとスプリントもいけるしヒルクライムもいけてしまうんです。

どちらかというと、前重心なのでスプリントが得意な傾向にあるのが特徴です。

なので、

- 高回転ペダリングが得意

- 低ケイデンスでトルクをかけるトレーニング(SFRなど)が有効

といった感じになります。

もちろん、スプリントやTT・ヒルクライム専門の単科目特化型タイプ(A1やB2)に比べるとどうしても能力的には見劣りしますが、潜在能力は非常に大きいと言えるでしょう。

色眼鏡を使わずに言っています(笑)

私の経験として、踵を基点としたペダリング動作の方がしっくり来るんですが、これもそうですね。

力をかけて動く際、一旦身体の後ろ(つまりは踵側)に僅かながらも重心を移動させてから、最終的に前へと力を伝搬していくのです。

そして私のペダリング動作はこんな動きになります。

- 踏むときは、踵からつま先方向へ足を押し込む

- 引き足は、足首をロックし踵を安定させて上げていく

これですね^^

スプリントになると、思いっきり前へ荷重をかけ、力を踵を通じてつま先へ移動させて、脚への負担をなるべく減らしながら力を伝えていきます。

これが結構厄介で、シッティングだと遠いと感じるハンドル位置が、スプリントになると近いと思うくらい体を前へ移した方が上手く掛かることもあります。

A2タイプのキーは、身体の重心を一度安定させてあげることです。

【B1タイプ もう一つの特異なタイプ】

さて、まずは私の分類されるであろう「A2タイプ」を例にとり、身体の感覚と4スタンス理論がどのくらい整合性が取れているかを確認してみました。

結構合っていましたね(笑)

ここでお話を終えても良いのですが、それでは面白くないので、もう少し調べてみることにします。

Aタイプにそんな奇妙なタイプ(A2のこと)がいるなら、Bにも奇妙な特性を持つタイプがいるんじゃないか?

はい、います。

「B1タイプ」です。

B1タイプは「後ろ重心」ですが、A2と似た特性を持っています。

それは「踵から力をかけ始め、最終的にはつま先寄りで力を伝搬させる」という特性です。

A2タイプにとても近いです。

ただしA2タイプと異なり、身体の動きが直線的なので、上半身と下半身を同じ側で動かすのが得意です。

なのでコーナリングのように、右足で踏ん張って上半身をイン側に移す、みたいな上と下で反対方向に体を動かす動作は苦手な傾向にあります。

そんなB1タイプ、基本は後ろ重心なので

- 低ケイデンスでトルクをかけるペダリングが得意

- 高回転ペダリングのトレーニングが有効

と、ここはA2タイプと正反対だったりします。

【まとめ】

最後に、まとめ行きましょう!

今回のテーマは以下の通り。

【2-2話】4スタンス理論をさらに深堀りしてみた【機材編】 でした。

そして、本稿の結論は

- A1タイプ、B2タイプは理論通りの身体の動きになる

- A2タイプとB1タイプは逆方向に重心を取ることができる

- 自分の感覚を大切にしよう

これですね^^

ロードバイクのフィッティングには色んな方法があります。

例えば「サドル高さ」。

股下×0.88だったり0.87だったり0.875だったり、なぜ統一された係数が無いのか?

ハンドル幅はなぜ400ミリがスタンダードなのか?

クリート位置が母指球基準であるのはなぜか?

なぜQファクターは狭い方が良いと言われるのか?

こじつけに近いものもあるかもしれませんが、4スタンス理論でその大方の説明がつくかもしれません。

そしてその合わせ方が、自分の肌感にマッチするかが大切です。

ロードバイクにも科学的知見が発達して、色んな事がデータ化されてきました。

ですが、そのデータと自分が走っている時の感覚の間で、整合性が取れているか?乖離が起きていないか?

データはそれを語ってはくれません。

それを決めるのは、他の誰でもない、皆さん自身です。

ということで、現段階での理論を落とし込んでさらに応用し、ロードバイクに乗る上で大切になる「クリート位置」と「サドル位置」、それに関わるお話を、次回は解説してみようと思います!

そこまできてようやく完結になりますので、皆さんもう少しお付き合いください。

以上、参考になると嬉しいです^^

それでは今日も、ありがとうございました!