こんにちは、コウです^^

それでは今日も元気よくやっていきましょう!

本日のテーマはこちら。

【検証シリーズ】チェーンリングを小径化してみた【今こそギア比を見直そう】

こういうテーマでやっていこうと思います^^

今回の記事は、現在プロシーンをはじめ一部の界隈で流行っている「大径チェーンリング」へのカウンター的内容になります。

タイトルのまんまですが、チェーンリングを小さくしてみよう!という趣旨です。

私は過去に、大径チェーンリングを搭載したクランクでしばらく走っていた時期がありました。

搭載したチェーンリングは、55-42T。

当時、そして今も使っているクランクはアウター52Tなので、一気に3T増やしたわけです。

狙いは、機械としてギア周りを見た時の「駆動効率の向上」。

そんな経験を経て、今回はまだ見ぬ世界を見に行ってみようと考えたのです。

それが、チェーンリングもスプロケットも小径化するというものです。

同じギア比構成を実現する術があるなら、ギアをコンパクトにする方向に持っていったって出せるスピードは同じです。

勿論そこには、機械駆動の面から効率の良いギアサイズであるとか、軽量化になるなど、いろんな側面が絡み合ってきますが、そもそも小さなサイズのチェーンリングって今まで使ったことが無いんですよ。

その理由は、ギア比が低くなってしまうから。

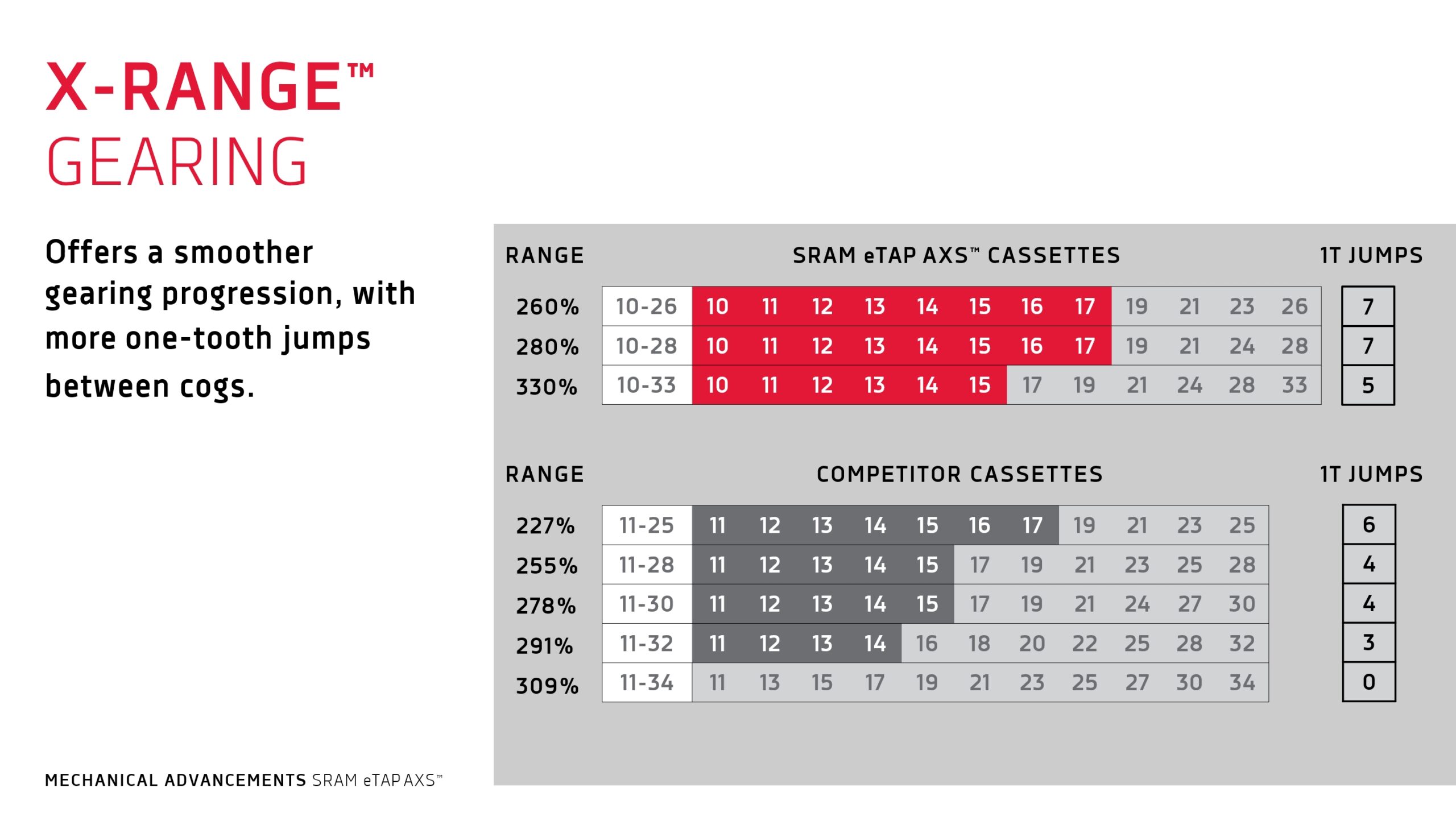

でも最近は、スプロケットのトップが10Tという驚異的に小さい構成のものも出てきています。

これを組み合わせれば、ギア比はそのままに小径化が可能になります。

私が一体何をしようとしているのか、お気づきの方もいるかと思いますが・・・

まんま、スラムのX-RANGEを模倣しようとしているわけです。

最近UCIが、ほぼ名指しでスラムのドライブトレインを締め出しに来ています。

これには最近のタイヤのワイド化も絡んでいて少し面倒なことになっているのですがね。

そんなスラムvsUCIの第一戦は、スラム側の勝訴。

ベルギーの裁判所を通じてUCIに訴訟を起こし、ギア比規制はいったんベルギー国内で開催されるレースでは適用されないものと判定されました。

まあそんな波乱が起きているスラムですが、そのコンポ開発コンセプトは現代のロードバイク界に一石を投じる、画期的な内容ではないかと考えたのです。

という事で今回は、ドライブトレインのコンパクト化について検証してみようという企画です!

既存クランクの52-36T、53-39T、はたまた54T以上のチェーンリングなど「とにかく大きい方が良い!」と言われるギア周り。

逆に小さくするとどうなるのか?

ぜひ参考にしてみて下さい!

【大径チェーンリングは、最も狂ったプロ機材だと思う】

そもそも私が記事として上げた「大径チェーンリング」ネタの発端は、プロレースの最近の動向を見たからというわけではございません。

構想自体は今から10年前、まだ二十歳にもならない時分の時に考えていました。

当時使っていたのは、10速のシマノTIAGRAでした。

4600世代だったかな?シフトケーブルが横から生えている世代のSTIで、たらたらとツーリング感覚で走っていた頃です。

その少し前、2011年頃から、プロレースの間で「リアディレイラーのビッグプーリー化」が流行り始めました。

発端は、ドイツはBURNER社のビッグプーリー。

カーボン製のプーリーゲージを備え、下のテンションプーリーだけ15Tに置き換えたという代物でした。

ここから「駆動抵抗の低減」という目的でビッグプーリーが大流行りし始めた記憶があります。

令和の怪童、タディ・ポガチャルは純正のリアディレイラーで勝ちまくっているのには、何か理由があるのかもしれません・・・。

で、私は当時

小さいプーリーが駆動抵抗を増やすから、大きくした方が良いという理由は分かった

ならば、同じギア比で走るならチェーンリングが大きい方がリアスプロケットも大きくなるから、チェーンリングが大きい方がドライブトレイン全体の駆動効率が上がるんじゃね?

・・・と。

まだ学生だったので、凄く率直かつ何のひねりも無い考えを思いついたものの、それを誰も実行しておらず「誰も実行しない理由があり、そこに気づかない自分は浅慮だ」と思っていたものです。

10年経った今、プロの現場でその動きが活発になっているのを見ると、間違いではなかったんだなと思わされます。

ただ、駆動効率を上げることに躍起になっていた私は、一つの大きな罠を見落としていたのです。

扱いきれなかったのです、この大きなクランクを・・・。

そもそもビッグプーリーと大径チェーンリングには、ある明確な違いが存在します。

それは、直接駆動するか、間接的に駆動するかということです。

チェーンを介して駆動する回転物体という点はプーリーもチェーンリングも同じですが、チェーンリングの場合、大径化することで駆動抵抗の低減という変化に加え、クランク1回転当たりのトルク増加という変化が伴ってきます。

え?駆動抵抗が減るなら、楽に走れるんじゃないの?なんでトルクが増えるの??

と思われた方、普通はそう考えて然るべきです。

私自身「駆動効率が良くなれば楽に走れるようになる」と思っていたのです。

ただこれは、効率化の先に何があるのか、に対する認識がずれていることに起因すると、私は考えています。

実際、ロードバイクは多方面において進化してきました。

フレームはライダーも含めたエアロ効果を追求し、タイヤは幅を太くして乗り心地を良くしつつ転がり抵抗を下げ、ハンドルはペラペラうすうすにして空気抵抗を減らし、摩擦抵抗低減のため色んなチェーンワックスが開発されるなど、技術的な進歩は留まるところを知りません。

そしてその先にあるのは、純正からこれら高性能品に交換する事で「楽に速く走れる」という認識が刷り込まれていると思われます。

ビッグプーリーやハイエンドタイヤはデメリットも顕在化していますが、「楽に速く走れる」の好例です。

しかし、ことチェーンリングに関しては「大径化するよりちょうどいいサイズを探した方がいい」と考えます。

そのきっかけになった事例を紹介します。

ある日のチーム練習会の時のお話です。

この日は3キロ1%ほどのほぼ平坦を走り、そこから14キロ平均7%のヒルクライムというメニューに参加していました。

VENGEを持ち込んだのですが、前日までちゃんと変速していたはずのフロント変速が、当日になって動かなくなったのです。

インナー固定になってしまうとは・・・。

幸い平坦は前半の3キロだけで、あとは全部上り。

インナーとハイケイデンスで乗り切ろうと腹をくくり、走り始めます。

スピードが上がれば当然ギアを重くしていきますが、あっという間にDi2の変速上限であるトップから3枚目まで到達。

36-13Tなので、ギア比2.77です。

ケイデンスで稼がないといけないので、あっという間に110-120rpmまで上がっていくんですが、脚の動きが凄く軽いんです。

52Tアウターだと19T使って2.74なのでほぼ同じギア比を再現できるのですが、52-19Tより脚が軽く回るというか、スカスカするのです。

おかげで心拍だけ異常に高くなり、脚は全然余裕があるというおかしな状態になったのはさておき、そんなことが起きたのです。

これが1回限りの出来事なら、たまたま脚が良く回る日だったとか、そもそもアウターに入らないためその場で再現のしようが無いので、素通りしちゃうところだったんですが。

後日メンテしたら普通に変速するようになったので、52-19Tと36-13Tでもう一回走り直してみたのです。

すると、同じスピードで走ってみても、やっぱり36-13Tの方が踏みやすいし、持続させやすいんですよね。

ペダリングの中で、アウターほどトルクを必要としないので、アウターなら少し休みたくなるくらいの時間踏んでも、インナーならまだ余裕があるという体の反応が見れたのです。

ということで「大径化した方が効率化により楽に速く走れるはず」の理論とは逆のことが起きたというお話でした。

結局そんな実体験もあり、そしてアウター55Tのクランクでしばらく使ってみた時の感触も踏まえ、私が出した結論は、こんなでかいギアはアマチュアには不要。

というのも、レーススピード40キロ前後をうろうろする程度の草レースでは、使いたいスプロケットのギアが全部ロー側に偏ってしまい、トップ側に近いギアが全く使い物にならなかったのです。

もちろん1人だともっと遅いスピードで走るので、大径チェーンリングの時は巡航で21Tや19Tを常用していました。

21Tや19Tって、2-3%ほどの緩斜面をアウター52Tで走る時に使っていたギアです。

確かに歯数だけで見れば、前後のギアが大きいので効率的に見えます。

ですが、ここからローに入れていっても、チェーンリングが大きいために使うギア比がロー側へ行くため「スプロケットが1枚足りない」という状況が常につき纏い始めます。

R7100が最大36T、プロの現場でさえ34Tというドでかいスプロケットがついているのは、アウター55Tで今までの53Tと同じように走ろうとしたらそういうギアを使わざるを得ないという理由があるのは分かります。

加えて、駆動効率だけに注目すれば確かに効率よくなっているのかもしれませんが、先ほど書いた通りチェーンリングを大きくする場合、それ相応に踏んでいくためのトルクが増えます。

なので、膝関節も鍛えていかないといけないと思っています。

アメリカで昔プロとして走っていた知人も、チェーンリングのたった1Tや2Tの差がかなり大きな違いを生むことをよく理解されています。

で、何が悲しいかというと、海の向こうの選手は体格が日本人選手とまるで違うから、チェーンリングを大きくした分必要になるトルクを普通に上乗せできるという事です。

なので、大径チェーンリングの恩恵を受けられるのは、トルクのキャパに余裕がある海外の選手に限った話なのかもしれません。

ちなみに、これって最近のショートクランク化の流れに逆行していないか?と思うのは私だけでしょうか。

【”歯数が大きいと踏みが重い”の意外な伏兵】

私は普段から使っているのが、52-36Tというチェーンリング。

いわゆる「セミコンパクト」と呼ばれる歯数です。

ぶっちゃけアウターの歯数だけに着目すれば、52Tは全くコンパクトではありません。

5アームクランク時代でいえば「ノーマル」に分類されます。

さらにこの上の歯数となると、53-39Tが存在します。

「セミコンパクト」なんて敷居低そうなネーミングしていますが、アウターはゴリゴリのレース機材です。

さて、そんなアウターチェーンリングに着目しますと、52Tと53Tって1Tしか違いません。

しかし、この1Tの違いがいろんな場面で脚を削りにやってきます。

勿論「ギア比が増えるから」というのが最も大きな理由ではあるのですが、脚が削られる理由はそれだけではありません。

1T増えれば、クランク1回転当たり巻き上げるチェーンのコマ数が増えます。

それはそっくりそのまま「チェーンリングがチェーンを引っ張る時にかかるトルクの増加」という形で立ちはだかってきます。

・・・というのは、前章でお話した通りですね。

スプロケットもチェーンリングも、ビッグプーリーと同じ理屈で「大きい方がチェーンの屈折が減るので高効率」ではあります。

加えて、よく使うスプロケット側のギアに対し、チェーンが真っすぐになるギア比に設定できるアウターチェーンリングを使う事で、さらにチェーン側の駆動ロスを減らすのが最適解! というのが最近の大径チェーンリングに対する論調です。

なるほど、理屈で考えれば歯を大きくした方がもっと駆動効率は上がっていきそうですね。

しかし、忘れてはならないポイントが一つあります。

タイヤ直径が及ぼす影響です。

これについて触れているサイトに出会ったことがないので、簡単に触れてみようと思います。

今のロードバイクのタイヤは、特にクリンチャーとTLRの方面の影響で、28Cや30Cがスタンダードとなっていますよね。

タイヤが太くなれば、タイヤ周長は大きくなります。

内幅が違うので純粋な比較ではないですが、

- 内幅21C(RAPIDE CLX50) / GP5000 25C:タイヤ高さ21mm

- 内幅23C(NEPEST NOVA45)/ コルスピ28C:タイヤ高さ25mm

と、タイヤ高さが変化することが分かります。

タイヤ高さは直径方向に影響を与えますから、タイヤ高さが増えれば周長は増加します。

周長が増加するということは、タイヤが一回転がることで進む距離が多くなるという事です。

ガーミンやキャットアイなど、サイコンメーカーが言うには、

- 700x25C:2105mm

- 700x28C:2130mm

- 700x30C:2146mm

という具合に変わります。

で、実際問題どのくらい変わっているのかと言いますと、25Cの周長を基準とした場合、

- 700x25C:2105mm(基準)

- 700x28C:2130mm(1.19%増加)

- 700x30C:2146mm(1.95%増加)

となります。

タイヤサイズが一つ上がるごとに、ざっくり1%、2%は進む距離が増えています。

この差を意識したことありますか? って話をしたいのです。

先の、アウターチェーンリング53Tと52Tの違いに戻ります。

ついでに前提条件として、700x25Cのタイヤで走っていると仮定しましょう。

昔乗っていたS5が、まさにそういう機材構成でした。

この写真を見る度に、「ELILEEクランク、売らなきゃよかった・・・」と未だに少し後悔しています。

それはさておき。

52Tを基準とした時、アウターを53Tに変えたらギア比としては1.92%、ざっくり2%だけチェーンの移動量が増えます。

ということは、52Tでペダルが1回転した時に進む距離を基準とすると、53Tに変えたら進む距離はそっくり2%多くなるわけです。

じゃあ、アウターチェーンリングを大きくして高効率になったけど、踏み心地を変えたくないと思ったらどうすればいいか?

凄くシンプルですが、タイヤ周長を小さくすれば進む距離は同じになります。

ただし、この差を埋めるくらいタイヤ周長を抑えようとすると700x18Cというタイヤになってしまいますので、現実問題としてあり得ない選択肢になります。

では他に使える手立てはないのか?というと、1つだけあります。

スプロケット側のギアを、今までより軽いギアにかければいいのです。

歯数が増える、タイヤが太くなる、どちらもペダル1回転に対し進む距離を増加させるファクターになります。

それを逆手に取り、スプロケット側のギアを一つ軽くするという方法です。

チェーンリングがでかくなれば踏み心地は重い、タイヤが太くなるのも踏みが重い要因になる。

それをギア比で解消してしまおうという目論見です。

普段走っているロードバイクで巡航する際に使うギアが、52-17Tだとします。

タイヤは700x25Cです。

ケイデンス90rpmで回すと、34.7キロくらいで走ることになります。

例えばここから、52Tが53Tになって、タイヤを25Cから30Cに履き替えたとしましょう。

歯数で2%、タイヤで2%の合計4%も進む距離が増えます。

そのまま走りに行くと、同じギアを使うといつもよりペダルを回す度に4%分脚を削りにきてしまいます。

そこで、スプロケット歯数を1T下げて18Tを使うと、ケイデンス92rpmで34.8キロになります。

ギア比としては、52-17Tで3.06、53-18Tで2.94です。

52Tの方が重いギアになりますが、チェーンを引っ張る距離が長くなることと、タイヤ周長の増加から、出せるスピードは同じになります。

これは単なる机上の空論ではなく、FOILに乗っていた頃の実験結果からきています。

このFOILは52Tのチェーンリングが付いていますが、昔53Tに戻ってみた時期があります。

当時は数こそ少なかったですが22Cで走っていて、お試しで25Cに変えたりもしていました。

それとチェーンリング歯数の組み合わせにより「クランク1回転当たりの自転車の走行距離」を可能な限り揃えることで、同じ踏み心地にチューニングして遊んでいた時期がありました。

感覚的には、普通に走る分には殆ど変化を感じ取れないくらいに持って行けたので、ある意味狙い通りと言えば狙い通りになったのです。

しかし、この話をここで止めてしまうと

スプロケットの使う歯を1枚軽くするだけで良いなら、今の52Tや53Tチェーンリングで良いじゃん

となります。

ここに、駆動効率という側面を切り取って大径チェーンリングを入れて、さらにスプロケットももっと大きな歯を使っていくと、どうでしょう?

同じ速度を出して走る、ということ自体は可能ですね。

ですが、それではある問題が生まれます。

それは、常用ギアがどんどんローへ寄るということです。

ホビーレーサーとはいえ、1人で45キロとか50キロをずっと維持できる人なら、チェーンリングサイズを大きくしていく方法は有効だと思います。

そういう類稀な才能を持つ気質の選手は確かに存在しますが少数派ですし、普通のレーサーレベルであればむしろ扱いにくいギア編成になること請け合いです。

まとめますと、大径チェーンリング、最近のタイヤのワイド化、これらはそのまま真に受けて使っていると「効率化」を果たした一方で、実は脚力をじわじわ削られているという事態に繋がるのです。

駆動に関わるパーツのサイズを変えるというのは、それだけ大きな変化となって返ってくるのですよ。

【歯数を小さくしたい”狙い”】

では、ここから本題です。

どうしてチェーンリングを小径化しようと思ったのか?

これまで何度も書いてきましたが、私の経験からくるものでありますが、チェーンリングが大きくなると、同じギア比でも「踏み心地が重すぎる」と感じるためです。

効率化よりも、私としてはそっちの方を嫌います。

最近は、体格に対して短いクランクを軽くぶん回し、軽くなった分をビッグチェーンリングで補うという機材選択がプロの間で行われています。

ショートクランク化して一踏みあたりのトルクが増え、ビッグチェーンリングでさらにトルクを増している。

本当に踏める脚が無いと全然回せない構成だよな・・・

と思うばかりです。

本当の意味で、プロだけが扱える機材選択だと思います。

むしろ一昔前のような、170mmクランクで軽めのギア構成にするという選択肢は「軽く回せるけどスカスカ感が強くて進まない」みたいな感じになって、今のレーススピードに付いて行けないのかもしれません。

とはいえ、それはあくまでプロレースの世界のことであり、草レースメインのアマチュアには参考にならない次元のお話。

私としては、52Tというギアですら踏みが重く回しづらいと感じる瞬間があります。

例えば平坦でも向かい風が強烈な場合。

殆ど上りと変わらないくらいのトルクのかかり方をするので、アウター縛りで上っているに近い感覚になります。

もう少し軽くクランクを回したくてリアを変えると、いつの間にか登坂用のギアレンジに突っ込んで、19T→21Tみたいに2Tとか3Tとか離れたギアに入り、軽すぎるギアと重すぎるギアを往復することになります。

こういう時、むしろインナーに落としてリアも少し重いギアにした方が結果的に走りやすくなることの方が多いんです。

恐らく過去の経験から考えるに、そのフィーリングにおいて支配的なのは「チェーンリング」ではないかと。

52Tもどちらかと言えば55Tなど、大きいギア寄りの踏み心地に近いです。

スプリントになれば軽く感じることが多いですが、ある程度スプロケットが小さくなってくると踏み抜けなくなる瞬間がやってきます。

そんな経験から、逆にチェーンリングを小さくしてみたらどうか?と考えたわけです。

しかし、問題もあります。

それは、単純に歯数を小さくしたら全体的にギア比が下がり、15T以下の小さいギアも常用領域に入ってきてしまいます。

今まではスプリント、下りなどかなりのスピードになる時にしか出番が無かったギア比が消えるので、そりゃそうですよね。

そこで出番となるのが、「トップ10T」というギア。

COMPETITOR CASSETESというのは、シマノのことですね。

現在の私の環境が、シマノ11速。

52-36Tで11-28Tという組み合わせです。

シマノはロー寄りのギアを豊富に準備し、平地用のギア「16T」や「18T」を削るという手法でこれまで多段化してきました。

12速化し、ようやく平地も上りも満足に走れそうな万能型スプロケットを手に入れました。

が、そもそも論として、シマノはチェーンリングサイズを変えることなく、スプロケットの枚数を増やすことで走れるフィールドを増やすという手法を取っているわけです。

チェーンリングサイズを変えさえすれば、こんな面倒なことにはならなかったんですが・・・。

でも、11速ではこの組み合わせは実現不可能です。

なぜなら、スラムが言う10Tのスプロケットを持つのは「12速環境からの話」だから。

現環境では10Tトップにしてチェーンリングサイズを下げて・・・というのは、単なる夢物語で終わってしまいます。

しかも、XDRフリーボディが必須。

手軽に変えようと思ったら、ラチェットEXPやスターラチェット構造のフリーボディを持つホイールが必要です。

さて困った。

ところで、VENGEに履かせているNEPEST NOVA45って、ラチェットEXPに近い構造をもつハブなんですよね。

あと、手元にYOELEO C60 SL2から剥いだ、XDRフリーボディが残っています。

ついでに言うと、ブレーキがメカニカルディスクなので、簡単に交換もできてしまうわけで・・・。

物は試し、やってみました!

VENGEの12速化、いっちゃいました。

ベースは廉価版Di2、R7100 105。

STIだけはブレーキがEQUALなので、ST-R8150に変えています。

RD-R7150については、最初は純正プーリーのまま使おうと思ったのですが。

シマノがM9100というMTBコンポで13Tプーリーを使っているという情報を仕入れまして。

買いました。

RD-M9100/M9120用のシールドベアリング入りプーリーです。

本当はTRIPEAK「JETSTREAM PRO2」の12-18Tのプーリーがほしかったんですが、今回は一旦保留。

12速は変速調整がシビアと聞くので、一旦純正・・・ではないですが、シマノの枠組みの中でカスタムしています。

一応構想はTRIPEAKと同じ、純正ゲージを使ってビッグプーリー化です^^

・・・まあ先人が多数いらっしゃるので、それを真似させていただいただけです。

チェーンリングはR8000とR8100をミックスし、46-36Tというスーパーコンパクトな構成。

11速と12速ではチェーンラインがずれているので、本当は互換性はございません。

この選択がどう出るかは、走らせてみないと分かりません。

スプロケットは、

FORCEのXG-1270 10-28Tを用意しました。

初めてXDRのスプロケットを触りましたが、かなり強引な取り付け方を要求してきますね、スラムは。

LEXON R2が模倣するDUBクランクもそうですが、スラムって圧入に近い固定方法が好きなんでしょうか?

この構造だからこそ得られるメリットがあるのは分かりますが、あまりにも強引な作りだなと思う節があります・・・。

ST-R8150って、ST-R8050より細いんですね。

何も変わってないだろうと思っていたのですが、しっかり進化しています。

これは与太話ですが。

実は元々はMADONE SLRを12速化する予定でした。

理由は以下の通り。

- 12速チェーンが切れやすい

- 変速がデュラエースでもシビア

ということで、少し信頼性に欠けます。

本来ならメインバイクであるVENGEは11速のままにしようと思ったのですが、リムブレーキ用ホイールのハブがXDRに対応していないものだらけという事実に気づき、VENGEになりました。

チェーンメンテナンスにシビアにならないといけなくなります。

【そもそもまともに動くのか???】

恐らく皆様が一番気にしているところではないでしょうか?

R8100、R8000、R7100、そしてFORCE。

シマノ同士でも12速と11速が混在し、さらにそこに他社コンポが入る。

めちゃくちゃもいいところです。

結論言っちゃいます。

どちゃくそ普通に動きます。

シマノ純正と比較すると酷なくらい細部に差はありますが・・・レース想定で運用しても問題ない程度には動きます。

- フロント:トルクを抜いてあげればスパッと変速する

- リア:変速ショックは少しあるがスパスパ変速する

という感じです。

まずフロント。

これはVENGEの設計の問題なので仕方ないですが、46TアウターですとFDの外羽根と歯の距離が目測で5mmは開いてしまいます。

46Tってシクロクロス用のチェーンリングですが、VENGEはバリバリロードバイクですから、これはそのままポン付けですと仕方ないですね。

そうはいってもチェーンリングはアルテグラなので、変速性能はしっかり確保されています。

46-36Tという差10Tの組み合わせなので、R9100の52-36Tの時より変速ショックは小さいくらいです。

46Tは11速のチェーンリングですが、12速のチェーンでも普通に食いつきます。

浮いたり、逆回ししてチェーン落ち、というのも試してみた範疇では無いです。

リアはどうかというと、ミックスコンポとして見ると非常に正確に動いていると思います。

チャラついたり、変速はするけどずっとチェーンとギアが擦れて異音が鳴り続ける、ということも無いです。

しかしそれは、Bテンションボルトまで含めてRDの調整をちゃんと行ったという前提でのお話です。

特にBテンションボルトが重要で、ここを調整しプーリー位置を追い込まないと、しっかり変速する歯とチャラつくだけで動かない歯が普通に出てきます。

まあ仕方ないです。

スプロケットはスラムですが前世代のD1、チェーンはシマノ12速、プーリーはシマノですがMTB譲りのプチ大径化というおまけ付き。

まともに動くんかこれ?

というのは、私が一番感じたところであります。

そんな中でもまともに変速してくれるので、技術の進歩の凄さには頭が下がります。

【インプレッション! 慣れ親しんだロードバイクではない乗り味に】

お待たせいたしました。

ここまで既に11000文字近く読み込まれてお疲れかと思いますが、もう少しお付き合いください。

小径チェーンリングを試したいという欲望だけで、12速化という副産物を得たVENGEを駆り、小径チェーンリングの効果をチェックしてまいりました。

可能な限り想定されるシチュエーションは全部試した上でのインプレッションです。

乗り出し

まず、一踏み目から。

インナースタートなので、ここはいつもと変わりません。

加速感を試したいので、早速アウターへ。

カチャン という音と共に、スムーズに上がっていきます。

そこから、アウターで走り始めますが・・・なんか進まない。

そりゃそうです、いつもより6T少ない歯で走っているのですから。

1枚重くして、だいたい同じ感触。

それでもペダリングは少し軽いですね。

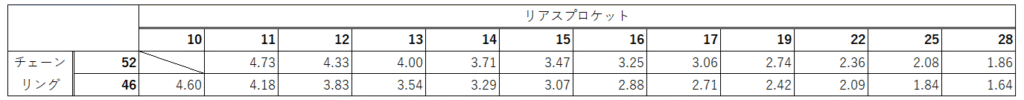

今回のチェーンリング変更により、ギア比はこんな感じになっています。

1枚小さいギアを使っても若干小さい値になる設定です。

ダンシングしてみると、大きな違いを発見。

どことなく、腰高感があります。

そう感じた理由は、下死点付近に近づくにつれてトルクがかけにくくなり、バイクの振り方が変化するからと考えています。

52Tの場合、ペダル位置で言えば5時くらいまでトルクが掛かり続けるので、下死点側の脚に体重を預けにいく分バイクの振りが大きくなり、重心が低く感じます。

46Tにしてみると、ペダル位置4時くらいでトルクの掛かりが薄くなるため、あまりバイクが振れない分重心が高く感じます。

左右の荷重移動のテンポが早いため、バイクをあまり振っていられない感じですね。

同じVENGEなのに、違う乗り物に乗っているような気がします。

下死点でわずかにトルクの抜け感がある

ペースを上げて、巡航に入っていきます。

25、30、35キロと徐々にペースを上げていきます。

それに合わせて、リアも小気味良く変速させていきます。

丁度いいギアを見つけてペダリングしていくと、今まで感じられなかった、ある変化に気づきました。

ピンポイントで力を入れないと加速していかないということです。

これは裏を返すと、上死点や下死点にまで及んでいた「トルクを掛けて踏みこんでいる感触」が希薄になっているということでもあります。

今まで52Tチェーンリングで走ってきた限りでは(というかいつの間にか)、ペダリングの中でトルクを掛け始めるペダル位置がどんどん上死点に近くなっていき、大振りな動作でペダリングしていたのですよ。

この感触は、ケイデンスを上げていってもあまり変わりませんでした。

最もこの感覚が顕著だったのが、55Tの大径チェーンリングでした。

どこまで行っても常にトルクが付き纏ってくる、苦しいチェーンリングでした。

しかし46Tチェーンリングの場合、上死点下死点でトルクが全くないわけではないですが、勢いだけである程度通過していく感触があるのです。

しかもケイデンスを上げていくとその感覚が強くなり、ペダリングが軽く感じていきます。

・・・いや、ありのまま起こったことをそのまま文字起こしすると

本当にそんな事起きてたのか?

って私自身思ってしまいますし、そう思われる方も多いと思います。

でもこのフィーリングは、久しく忘れていました。

この「ペダリング中の抜け感」があったからこそ、私は今まで苦手な高速巡航でなんとかスピードを維持して走ることができてきたのです。

ペダリングの軽さだけに着目すれば、リアをローに近いギアに入れればスカスカしたペダリングは得られますが、それとは違います。

トルクがかかる瞬間は残りつつスカッスカッと一踏みごとにトルクが抜けていくのです。

言葉を選ばずに表現すると、これは23Cタイヤを履いてペダリングしていた時に近いフィーリングです。

上り坂でパワーを維持しやすい

短い上りくらいでしかアウターで走らないので、最適な場所に行ってみて、いつも通りアウターで走ってみました。

30秒間450~500W前後出す区間ですが、斜度が8-9%ほどあるので思ったより脚に負担がかかります。

いつもこの区間で踏みすぎると後の平坦区間でペースが上げられず、しばらく20キロ前半くらいしか出せないくらい大変なことになります。

今回もそこを走ってみたのですが、まず上っている時点でいつもよりパワーがかけやすい。

いつもならこの後少しへばってしまいますが、この日は上り切ってからもペダリングが軽く感じ、とにかくペース上げやすいな~という感触でした。

タイムだって自己ベストを更新できた区間が数多あります。

単純に耐性がついたのかは定かではありません。

パフォーマンスってそんな簡単にアップすると思えないので、チェーンリングの効果ではないかと考えています。

チェーンが掛かっている長さが短いから踏んでも少しスカスカ感があるとはいえ、多少スカ感があるおかげでパワーをどこで掛けたらいいか工夫できる余地があるというもの。

そういう工夫をしてきたからこそ、コースのアップダウンに今まで対応できて来たんだな・・・

と痛感させられます。

スプリントの最高速度がおかしい

小径チェーンリングに変えて最も懸念していたのが、スプリントのことでした。

単純に、

最高速、落ちるんじゃねえか?

と思っていました。

なぜかというと、巡航や上りの感触から、高速域に入るほどスピードが伸びにくいんじゃないか?と感じていたからです。

46Tは52Tより6T小さいわけで、それ即ちクランクを1回転する度に今までより6T分短いチェーン長さでペダリングが済んでいるわけです。

ということは、思いっきり踏み込んだとしても6T分短いチェーン長さしか移動しないということは、チェーンの移動速度自体が遅いことになります。

したがって、チェーンが後輪を回転させる加速度=勢いが弱いため、ケイデンスを稼いで回し続けなければ簡単に失速するんじゃないか?というのが理由です。

簡単に例えると、手回しで断続的にクランクを思いっきり回転させるのと、ずっと手でぐるぐる高速回転させる。

前者は大きな力が断続的にかかる=今の回転速度以上の強い加速度が与えられる=瞬間的には実際に出ている以上のスピードに届きそうな勢いで回せる。

後者は回転数が少しずつ上がる=今の回転速度に近い程度の強い加速度しか与えられない=ケイデンスが上がり続ける限りじわじわとスピードが上がるが、ケイデンス上昇が止まった瞬間頭打ちになる。

・・・って言えば、なんとなく両者がどう違うか、イメージが伝わりますかね。

私はそんなイメージがずっとあって、52T以下のチェーンリングを今まで敬遠してきたのです。

ですが、チェーンリングが小さい場合、意外と重いギアが踏める、という意見もあります。

果たして私の場合、真偽のほどは・・・?

いつもスプリント練習している、川沿いの道でテストしてみました。

ほぼ平坦ですが、Ride with GPSで計測すると0.5%ほど登っているらしいです。

35キロから徐々に加速し、45キロに達したら一旦姿勢を整え、10秒間全力もがき。

結果は、62.7キロまで到達。

私の今までの予想をいとも容易くひっくり返されました・・・。

52Tの時はなかなか60キロを越えることって無かったのですが、あっけなく60キロの壁を突破。

最終ギアは46-12T。

ギア比3.83。

52Tチェーンリングだとだいたい14T、少し追い風で13Tに入るって程度で、3.71くらいでスプリントしていることになります。

ギア比高いんだから、たしかに出せるスピードが高くなって当然と言えば当然です。

興味深かったのが、スプリント中「重いギアを踏んでいる」という感触が薄かったことです。

ケイデンスで言えば、120rpmくらい。

もう一枚上げてもいいか?と思ったくらいでした。

私は一踏み当たりのトルクが薄い分ケイデンスでスピードを稼ぎに行くタイプのスプリンターなので、むしろ小径チェーンリングの方がハマるのかもしれません。

「あまり万人に理解されない」という意味で例えが適切でないですが、この感触はピストバイクに似ています。

私が持っているピストバイクは49Tチェーンリングで、コグは13Tを付けています。

ギア比3.77、120rpmで回してざっくり57キロくらいで走る計算になります。

ロードバイクで言えば53-14Tにほど近いギア比です。

ロードバイクでだと結構重く感じるギアなんですが、ピストだと意外と重くないんですよね。

ピストバイクは後輪がフリーではなく固定なので、フライホイール効果でペダリングを後押ししてくれるというアシスト要素が含まれますが、それを差し引いても重く感じにくいという実体験があります。

出せるトルクとチェーンリングのサイズ感が合致すると、最高速は簡単に上げられるのかもしれません。

その後、違う場所を走りに行った時もスプリント練習をこなしてみました。

チェーンが細くなっているのでいつ切れるかヒヤヒヤしていたため、切れたら即ペダリングを止められるよう準備しながらの練習でしたが、それでもボトムが58キロ、大方の練習でトップスピードが60キロ以上をマークしていました。

ここ最近、まともにスプリント練習をしていないだけに、私が一番驚いています。

もう少しギアを大きくしてもいいかな?と思ったくらいです。

そういう意味では、私にとってはスラムの48-35Tチェーンリングセットは理にかなっているのかもしれません。

ダウンヒルは10Tが活躍する

46-10Tだとギア比4.60。

なかなか4.60を回しきることってないですけど、物は試しでまずは平地で入れてペダリングしてみたんです。

10Tって、RDのプーリーより小さいギアですからね。

相当チェーンに負荷掛かっているだろうと思っていたんですが、意外とそこに回転抵抗を感じません。

それよりも、ペダルを踏んでも今までより小さい負荷で済む感触があり、結構長く踏んでいられます。

流石に乗用はできませんが・・・。

上りがあれば、当然下りもあります。

鈴鹿スカイラインのダウンヒルでトップギア固定で下ってみました。

ペダリングの踏みごたえはそこそこで、踏み続けられます。

60-70キロ出るような下りではスピードが頭打ちする可能性があると思いますが、少なくともちょっとしたアップダウンがある程度のコースならこのチェーンリングで十分対応可能だと感じます。

何より大径チェーンリングよりもギア比のピッチが1/100台程度の差とはいえ小さいので、「急に踏み心地がめっちゃ重くなった!」という印象がありません。

そのため、脚を温存するためにトップに近いギアである12、13、14Tが常用できる領域に入ってくるのが新鮮ですね。

52Tだと、脚貯めているつもりがちょっとずつ削られていたって経験、私はまあまあありますので(笑)

【まとめ】

最後に、まとめ行きましょう!

今回のテーマは以下の通り。

【検証シリーズ】チェーンリングを小径化してみた【今こそギア比を見直そう】 でした。

そして、本稿の結論は

チェーンリング、小さい方が良いタイプもいるのでは?

これですね^^

私の事例を以て「チェーンリングは小さくした方がいい!」とは断定できません。

ただ、チェーンリングは大きくないと!50T以上にしないと!みたいな話を競技していると耳にするんですけど、気にしなくていいんだなと思いました。

52Tを基準として、55Tという大径チェーンリングを使い、46Tという小径チェーンリングも今回使用し、導き出した私なりの答えがこちら。

脚のレベルと走らせ方に合った、使いこなしやすいチェーンリングがある。

そこに流行は全く関係ない。

それが速く走るための一つの解なのだという風に理解しています。

もう少し大きくして、48Tくらいがちょうど良いかもと今は思っています。

ただしTTなどに強い選手と走れば、私は圧倒的に不利なのは間違いありません。

彼らは重いギアを難なく踏めますから、大径チェーンリングと最適なリアギアを使われたら駆動効率の差も相まって苦戦を強いられる可能性があります。

どのような結果になるかは・・・来シーズンの結果を見てみましょう。

以上、参考になると嬉しいです^^

それでは今日も、ありがとうございました!