こんにちは、コウです^^

それでは今日も元気よくやっていきましょう!

本日のテーマはこちら。

【検証シリーズ】チェーンリングを小径化してみた・その3【もっとギア比を見直そう】

こういうテーマでやっていこうと思います^^

今回の記事は、現在プロシーンをはじめ一部の界隈で流行っている「大径チェーンリング」へのカウンター的内容になります。

タイトルのまんまですが、チェーンリングを小さくしてみよう!という趣旨です。

その第三部となります。

どこまで続くねんってね(笑)

でも今回で結びです。

おさらいは、書くとまた長くなってしまうので、前々回と前回の記事をご参照ください。

というか今回もまた長文駄文だらけなので、そうさせてくださいすみません。

今回は、私が感じている「チェーンリングが変わると乗り味が変わる」という謎を、数式を用いて紐解いてみようという内容です。

機械分野が好きっていうだけであって私は別に頭が良いわけでは無いので、数式が違っていたり前提条件の置き方がめちゃくちゃかもしれませんが、そこはご容赦ください。

という事で今回もぜひ参考にしてみて下さい!^^

【追加検証 ほぼ同じギア比にするとチェーンリングの変化はどう出る?】

数式で説明する章に入る前に、ちょっと試してみたいことがあったので、追加で書かせていただきます。

前回までのお話だと、ただ単に「小径チェーンリング、プロコンがあるね」という結論で終わってしまいます。

でもこれでは検証になりません。

なぜなら、異なるギア構成でギア比のみ揃えたらどう変わるか、それもすぐに乗り換える! という検証ができないためです。

ただ比較するだけなら後日でも良いんですが、感覚って水ものなので、その日その時の感覚を大切にしないといけないと私は考えています。

できればギア構成以外、パーツは同じバイクを二台用意するのが理想です。

例えば、今回扱った49Tは16Tにセットすることで、52T-17Tとほぼ同じギア比3.06を実現できますよね。

とはいえ、VENGEを2台も用意することは流石にできません。

じゃあチェーンリングなりクランクなりを変えるか?

いやいや、それもない。

一回バイクを降りてチェーンリングを変えている間に、前の感覚などすぐに忘れてしまいます。

なんとか手っ取り早く、感覚を忘れる前に比較検証する方法が無いか考えました。

MADONE側を52-17Tにセットして走ればいいじゃないか!

いや、フレームは違うし、リムとディスクだし、ホイールも当然違うしで何もかも違いますが。

それでもお互いハイエンドフレームですし、エアロロードなので空気抵抗も少ないでしょう。

ちなみにスマートローラーを持っているのでそれでやれば、という考えも一瞬過りましたが、乗り方が実走と異なるため変なデータが取れそうな気がしたため止めました。

ということで、52-17TにセットしたMADONEと49-16TにセットしたVENGEを用意し、同じギア比でどんなデータが見られるか検証しました。

しれっとMADONEにはMAGENE PES-P505をセットしています。

平たん路にバイクを用意し、すぐバイク交換できる場所にてテストを実施しました。

テスト内容は次の通りです。

- 平たん路において、時速35キロで3往復する

- 平たん路において、時速25キロから10秒間全力スプリントを2回行う。休憩は10分取る

- ギアは一切触らない(当たり前ですが)

- MADONEにはコスカボアルチ+ S-WORKS TURBO ALLROUND3 26Cを履かせる(NEPEST NOVA45が反則級に速いため)

MADONEは写真と異なり、MAVICのコスカボアルチに変更しています。

NOVA45が反則レベルで加速性能や反応性に富むため、今履かせているLBの55ミリ28Hホイールでは性能差がありすぎると考えたためです。

検証結果 – 35キロ巡航 踏み心地

ケイデンスは90rpmちょうどくらいになります。

まずVENGEから。

感覚的には、踏んでいます。

ただ、上死点がスルッと通過できており、力を入れているのはペダルが3時にある付近くらいだけ。

それを淡々とこなせば、容易にトルクをキープできます。

一方のMADONE。

VENGEとは対照的に、上死点の通過(丁度写真の位置の付近)に力が要るので、ボディーブローを喰らうが如く疲労が蓄積されていきます。

下から上がってきた足を前へ送り出すのに力を結構使い、そこを越えたら3時以降は逆に負荷が抜ける、という感じです。

テスト中ずっと

ケイデンスが低いからかな?

と思っていまして、テスト終了後にギアを軽くして100rpmでもう一回35キロ走をやってみたんですがね。

MADONEに乗るとやっぱり上死点を抜ける時に力を使っているのです。

気になった点がもう一つ。

100rpmテストの時はケイデンスを上げている分、速度維持に必要なパワー≒トルクは下がっています。

下がっているのですが、「上死点を抜ける時だけ力が要る」という気持ち悪い負荷の掛かり方をしています。

脚を前へ送り出す方向へ力を掛ける。

52Tって今まで普通に使ってきたし、それに合わせた乗り方をしてきていたはずなのですが、改めて52Tで走ると

え?こんなに変な力み方してたの?

と驚かされました。

これが逆ならまだいいんですがね、上死点はスルッと抜けて、3時付近がちょい踏みみたいな・・・。

あれ?そういえばそんな願いを叶えてくれる、魔法のような機材があった気がするぞ??

まんま楕円チェーンリングやん。

少し納得しちゃいました、なぜ楕円チェーンリングがハマる人にハマるのか。

でも私は楕円だとペダリングがおかしくなるので、49Tみたいに別のアプローチで「ペダリング全域に渡って、少しだけ、でも均等に力を入れられる方法」を模索したくなりますね。

今までずっと52Tで走ってきて、負荷を受けてきた時間の方が長いので慣れているはずなんですが、こうやってじっくり乗ってみると、52Tって私の力の入れ方では全然単独走に向いてないなって思わされます。

検証結果 – スプリント 最高速

結果は次の通りです。

- VENGE:1回目 55.3キロ、2回目 54.9キロ

- MADONE:1回目 54.4キロ、2回目 54.6キロ

ということで、MADONEの方が0.3~0.6キロスピードが落ちる結果となりました。

ただし、VENGEが28Cのクリンチャータイヤを履いているのに対し、MADONEは26Cのチューブラータイヤという差もあります。

外周長が6mm変わるので、ここまでケイデンスが変わると時速換算すれば1キロ前後の差は出ます。

また、ギア比3.06で55キロって殆どケイデンス勝負な領域でもあります。

実際両者のケイデンスを見ると、VENGEが141rpm、MADONEが139rpmなので、スプリントだとしてもやり過ぎなくらいぶん回っています。

現実はともかく、仮に同じホイールとタイヤだったらMADONEも殆ど同じ速度になっただろうと推測できるため、10秒間の全力もがきの上では殆ど差は無し、と言って差し支えないと考えます。

検証結果 – スプリント 加速度

まずはVENGEから。

これは文字だけでは説明が難しいので、こちらのグラフと併せてご覧ください。

青プロットと青破線がMADONE、52-17Tの速度-経過時間の遷移です。

橙プロットと橙点線がVENGE、49-16Tの速度-経過時間の遷移です。

サンプル数が少ないので絶対そうだと断定はできないですが、もう一回のデータも同じ傾向なので、このグラフで進めます。

私的注目ポイントは二点。

- 前半0~5秒の区間

- 後半8~10秒の区間

とても興味深いデータが表れています。

まず1番目。

出足からスピードに乗せるまでは、52Tの方が加速度が大きいことが読み取れます。

実際MADONEの方が、出足がグワッと思いっきり押し出されたような加速をした感覚がありましたが、それと一致しています。

記事にしていませんが、9月に「豊橋万場クリテリウム・ロードレース大会」のエンデューロ部門に参加しており、ゴールスプリントの出足において私だけが頭一つ抜けていました。

当時使っていたのが、シマノ鈴鹿ロードレースの時と同じ52-36Tです。

出足の速さという点では、52Tの方が勝ることが分かります。

続いて2番目。

スピードの伸びは49Tの方が上である可能性があるということです。

これはとても意外でした。

実はMADONEは9~10秒時点でケイデンスの低下が起き始めており、これだけのハイケイデンスにもかかわらず回す意識が徐々に消え、「ペダルが特定の位相を越えるためにトルクをかけている」状態でした。

つまり、踏まないと回転を維持できない状態、垂れていたってことです。

一方のVENGEはというと「もっと回せるけど脚がもつれそうだからここで留めておこう」と、自制をかけていました。

踏んでいる意識が消えており、いかにきれいに回せるかをずっと考えていたのです。

MADONEも最初は回転の意識だったのですが、徐々に踏みたくなって、後半には本当に踏んでる状態だったという感じです。

その踏んでいる意識があった位相というのが

上死点なんですよ。

先の「踏み心地」の項でも書きましたが、ここを通過するためにわざわざ力を入れ直す必要があるため、たった10秒の全力もがきであってもいつの間にか踏みのペダリングに切り替わってしまったのです。

レースでもスプリントの後半が辛いのって、そういうことなんかなと。

突貫工事でしたが、こんな結果でございました。

意外と小径チェーンリングも悪くないんじゃないかと思っております。

【考察 チェーンリングの大きさで、乗り味に差が出る理由】

お待たせしました。

ここからが今回のメインディッシュ!

数式を使って、チェーンリングと乗り味の謎について解いていこうと思います。

今回49Tを使ってみて、小径チェーンリングについて1つ理解した特性があります。

それは「力強く加速している感が希薄になる」という事です。

まあ何度もそれっぽいことはここに来るまでも書いていますが。

ずっと愛用していた52Tは「上死点で強めの負荷がかかり、あとは地味だけど全域において掛かっている感」があります。

ただスプリントになると、小径チェーンリングでは出せないくらいの出足の良さをたたき出してくれます。

今回の一例だけを見た限りになりますが、下のグラフがそれを物語っています。

小径だろうが大径だろうが、ギア比が同じなら後輪を、ひいては乗り手含めバイクを加速させるための加速度は同じになるはずです。

なぜチェーンリングの歯数が変わると、脚が受ける負荷に差が出るのか?

常々疑問に感じていました。

これについて、主にどのような因果関係によって差が出るのかを検証します。

シンプルな乗り物とはいえ、機械的に見たら割と複雑なのが自転車の厄介なところです。

そんなチェーンリングに対し、私が考える「歯数によって脚に受ける負荷が変わる要素」は次の通りです。

- 駆動に関与するチェーン長さとチェーンの移動速度

- チェーン張力(いわゆるチェーンテンション)の増加

順番に見ていきましょう。

チェーンリングが変わると、というか一緒に変わるのは チェーンリング半径r です。

歯数が増えればその分チェーンリングは直径が大きくなっていくので、至極当然のことです。

チェーンリング半径r自体は チェーン移動距離Lchain で外周長を求め、それを2πで除すことで求められます。

またチェーン移動距離Lchainは、ロードバイク用チェーンのピッチは一律1/2インチ、すなわち12.7mmと決まっているため、これに歯数を掛け合わせると、クランクが1回転したときにチェーンがどれだけ移動するかが求められます。

そしてこれら二つの要素によって変化する値が、チェーン移動速度Vchain です。

速度は距離を時間で除すことで求められます。

チェーンリング半径rが変わることで、もう一つ変わる要素があります。

チェーン張力F です。

これは、入力したトルクでチェーンを引っ張る時にどのくらいの力がかかるかを示しており、チェーンリング半径rに反比例します。

つまり、同じトルクでペダルを踏んでも、チェーンリング半径が大きければチェーンを引っ張り上げる力は小さくなりますし、小さければその逆で引っ張り上げる力は大きくなります。

この前提を基に、49Tと52Tで何がどう変わっていくのかを見ていきます。

49TのLchainは622.3mm、52TのLchainは660.4mm。

これが例えば90rpmでペダリングしている時、1回転当たりのVchainは49Tの場合0.933m/s、52Tの場合0.991m/s。

トルク値は走行環境により変化するので代数τ(タウ)のままにしますが、チェーン張力は49Tと52Tのチェーンリング半径rによって変わりますから、49Tの半径rは99.1mm、52Tの半径rは105.2mm。

49Tは52Tに対し約6%半径が小さいので、チェーン張力Fは6%増加することになります。

これが高くなると、何が起こるのか?

高まった張力の分、フレームやホイール、ドライブトレインに与える負荷が増え、ウィップ量が増加することが考えられます。

そもそもロードバイクに限らず自転車とは、一見すると左右対称のように見えてとてつもなく非対称な乗り物であります。

ドライブトレインは右側に配置され、ディスクブレーキは左側に配置される。

ハンドル、サドル、ペダルは常にフレームセンターに対してそれぞれ左右対称な位置にあるとはいえ、走っている時は右足で踏もうが左足で踏もうが常にチェーンを介して動力を伝達していきます。

そのチェーンももちろん、右側に配置されます。

特にチェーンステーに負荷は集中します。

つまり、フレームはペダリングする度に「右側へ曲げられる力がかかる」という特性を持ちます。

それこそがフレーム形状が左右非対称になる原因であり、そこに気づいたピナレロは10年以上前から「アシンメトリックデザイン」と銘打ってフレームが左右非対称であることをアピールしていたわけです。

これは余談ですが、カーボンとは撓み始めるまでの初期段階こそ硬さが表に出てきますが、一度しなり始めると簡単にたわんでいくことがあります。

カーボンの種類、積層方法、積層厚み、断面形状などによって如何様にも変わるので一概に言えませんが、そういう特性を持たせることが可能と付け加えておきます。

結局のところ、小径チェーンリングになってバイクに起きた変化とは何だったのか?

一言でまとめると、「チェーン張力の増加」という形で、踏んだ力以上の負荷がドライブトレインにかかっていたと考えられます。

実際VENGEで52Tチェーンリングを使って走っていた時は、体感上300Wは出しているはずなんですが、それに準ずる力を発揮しているのは脚が上死点を越えて行く瞬間だけで、そこを越えたら今度はスコンと下まで落ちていくので結果的に250Wと表示される、という悲しみを何度も経験してきました。

チェーンリングが小さくなったことで

- 少し容易にドライブトレインをしならせられる

- 駆動に寄与するチェーン長さが短くなり、同じパワーをかけても脚に返ってくる反発が小さくなった

- 結果、400Wやそれ以上の負荷でも踏み抜ける上、その持続時間が長くなった

これが、小径チェーンリングによって私が体感した事象の正体ではないかと推測します。

ちなみに、本記事の最初に装着していた「46Tチェーンリング」。

これの場合は、チェーン張力は52T比で約13%も増加します。

ここまで変わるとフレーム設計を見直さないといけないくらいの負荷が、ドライブトレインにかかっていると予想されます。

小径チェーンリングになったことで「ペダリング全域におけるトルク変動が小さくなる」という副産物も書いておかなければなりません。

何度も書いていますが、52Tの時は上死点を抜ける際に最も力を使っており、2時付近から下死点までの区間はある程度惰性で下まで脚が落ちていきます。

チェーンリングが大きいと、上死点かそれ以外かでトルクを出し入れする量が大きく変わります。

私が大径チェーンリングを使った時に感じた違和感の正体です。

たらたら巡航するシーンではかなり楽にペダリング出来ると感じたのですが、いざ加速モードに入ると脚にぬめっとまとわりつくような重みをずっと感じていたのです。

小径チェーンリングはその逆。

チェーンリングが小さくなったことで、全域でトルクを掛け続けないと進まないという実感は確かにあります。

ただ、そのトルクは思っているよりずっと小さいですし、脚がどの位置にあってもだいたい同じ感覚でパワーを掛けられるから、リズムを取りやすいというメリットに繋がります。

ただし、スプリントにおいてはこれまでのメリットが裏目に出ていると考えています。

スプリントの出足から数秒の間がピークパワーを発揮しやすい領域になります。

ただし、49Tの方がチェーン張力の高さゆえにドライブトレインに与えている負荷が52Tより大きいことから、それ以上の負荷をかけたことで弾性領域を越えてロスが発生していた可能性が考えられます。

つまり、チェーン張力が低い方がドライブトレインを撓ませる力が小さくなることから、同じパワーを与えてもフレームやホイールの設計狙いに近い反応速度をキープできる=パワー伝達の遅延が49Tより小さいと推測されます。

また、同じギア比であっても「後輪を加速させるための加速度」はチェーンの移動速度Vchainを以下に速く上昇させられるかによって変化します。

チェーンリングが大きいとクランク1度当たりに動かすチェーンの長さが増えますから、これもまた初動において52Tの方が有利に働く要因と言えるでしょう。

結果として、52Tの方が一踏み当たりの負荷は大きいものの出足が速いという結果が出たものと考えられます。

逆に49Tはケイデンスにリニアに追従する形になるので、小径チェーンリングは加速感が薄いと感じる理由はここにあると見ています。

それに加えて、チェーンそれ自体も質量を持つ物体である事から、運動エネルギーを持ちます。

加速し続ける物体にさらにエネルギーを与えるのは容易ですが、等速で運動する物体を加速させる最初の一瞬が最も大きな負荷を要するからですね。

チェーン速度が上がることは、チェーンの加速に必要なエネルギーがさらに必要であることを意味するため、慣性抵抗が増加します。

チェーン速度が遅くなれば慣性抵抗は減少するため、それも小径チェーンリングの方が踏みやすい感触に繋がっていると考えられます。

・・・ということで、言うほど数式使っていませんが、以上が私が考える理論になります。

【おまけ MADONEは”52Tで良い”と感じる理由】

VENGEと二台体制で運用中の、MADONE SLR。

VENGEが12速化を果たし、カーボンスポークのNEPEST NOVA45を付けたり(代わりにYOELEOやCL50は売っていますが)、しれっとZIPPのカーボンハンドルに変えるなどして正常進化していますが、MADONEも多スポーク化したり、今時見ないドロップが深い丸ハンドルに変えるなど、こちらも負けず劣らず進化しています。

そんな中で、MADONEは別に52Tからチェーンリングサイズを変えたいと思ったことは一度も・・・無いと言えば嘘になりますが、VENGEほど変えたいと思ったことはありません。

MADONEはむしろ52Tで丁度いいと感じています。

その理由は、恐らくですが「フレームサイズ」によるものではないかと考えています。

MADONEは52サイズですが、VENGEは49サイズです。

一般論ですが、フレームサイズが小さい方がフレームそのものの粘り、しなり、ウィップというものが効かず、常にパワーを入力し続けないと進んでいかないと言われています。

ライダーファーストエンジニアードにより、VENGEは49だろうが54だろうが56だろうが、どのバイクに乗っても数値上の剛性値は揃っており、どのサイズでも最適なハンドリング、剛性感、加速感、路面追従性を獲得していると言います。

とはいえです。

現実としてVENGEの方が「常にトルクを掛け続けないと進んでいかないフレーム」という事実が、今ここにあるわけです。

そこにチェーンリングサイズがもたらす「トルク変動の大きさ」とのシナジーによって、ケイデンスを上げ始めるその瞬間だけでも、非常に大きなトルクを要する形になるのではないかと考えます。

そこに私の脚質が組み合わさった結果、52Tチェーンリングを搭載したVENGEは相対的に「重すぎる感触のバイク」として映っているのかもしれません。

事実、フレーム剛性の芯の部分はVENGEの方がMADONEより固く感じます。

MADONEの芯が軟なのではなく、VENGEの芯が必要以上に硬いのです。

なので、52TでもMADONEならそこまで気負う必要がないくらいには踏み込んでいきやすいのです。

52Tでも問題ないというのは、結果でしかないと思っています。

乗り手の脚質、乗り味の好み、照準を当てたいシーン、フレームサイズ、剛性感。

色んな要素が複雑に絡み合った結果として、たまたま市場に溢れている既存の製品から選べるチェーンリングサイズが合った、というだけに過ぎないのです。

【おまけ・その2 大径チェーンリングはショートクランクとセットで考えた方が良いのでは?という話】

身長177cmのタディ・ポガチャルが165mmのクランクと55-42Tのチェーンリングで数多の山岳でライバルを玉砕している姿を最近目にします。

私も以前、55-42Tのデュラクランクを使って大径チェーンリングに挑みましたが、見事に破れました。

そして、160mmという超ショートクランクにも手を出してみましたが、これも全くスピードに乗せられず妻のバイクに取り付けた経緯があります。

で、私は今回チェーンリングサイズについて調べていった時、昔行ったこの2つの検証について、ある事実を見落としていました。

先に大径チェーンリング→その後ショートクランクが来た、という流れを。

当時の私はこれを別々の問題として捉えていたのですが、本来はセットで考えないといけない話だっのでは?と最近考えています。

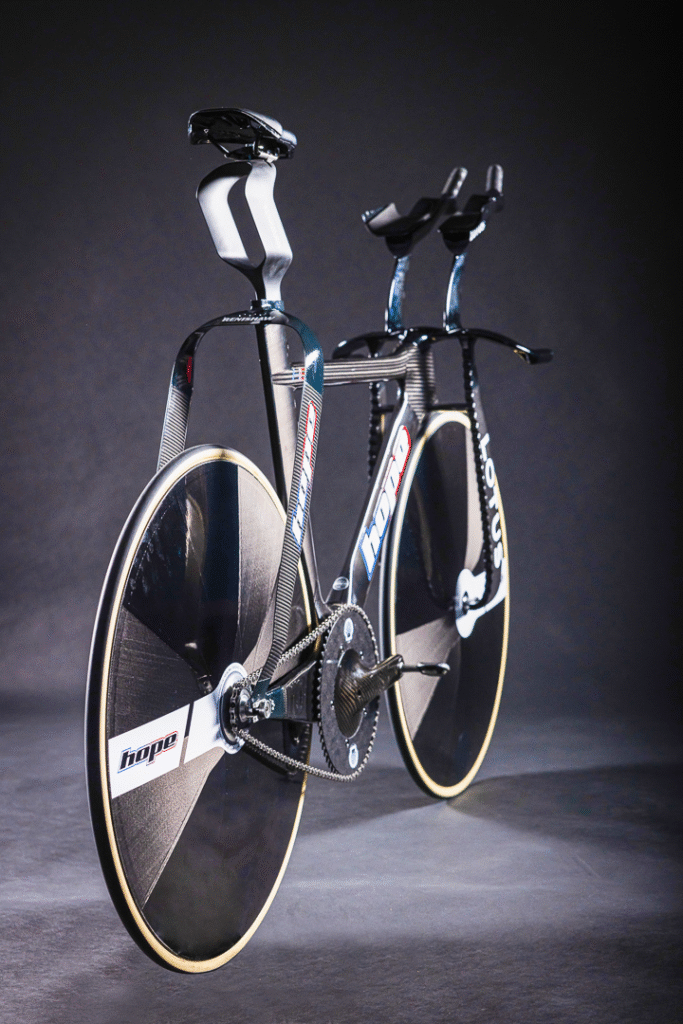

このクランク周りの変化の潮流を最初に持ち込んだのは、トラック競技です。

煮詰めまくった空力研究の結果がもたらした、フロントフォークとシートステーが脚の位置まで開くという前代未聞のスタイルで世界の度肝を抜いた、HOPE HBT。

この意味不明なまでにワイドなツインブレードが開発された理由は「乗車姿勢全体を含めた空力性能の改善」に他なりません。

これにLOOK、FACTOR、TORAYなど、トラックサイクリングをけん引するメーカーが同じ道を歩んだ中、唯一老舗のドイツ「FES」と「CANYON」だけは、フォークもシートステーもホイールにキレイに沿わせる昔ながらのフレームワークを貫いていました。

ついでにCANYONは、タイヤも25mm幅のクリンチャーの方が空気を高圧になるまで入れた20mmほどのチューブラータイヤより転がり抵抗が小さいという結果まで持ってきています。

余談でした。

そのHOPE HBTはフレームワークの奇抜さも去ることながら、もう一つ特徴的な機材を引っ提げてきていました。

それが、大径チェーンリングだったのです。

「同じギア比なら大径チェーンリングの方が軽い力で踏める」という理屈からきており、これは昨今ロードバイクでも大径チェーンリングを採用するメリットとして謳われる内容と全く同じです。

トラック競技はギアが一つしかないもんですから、スピードを稼ぐ手段はケイデンス上昇しかないです。

しかし、ショートクランクは一踏みあたりのてこ比が下がってしまうので、踏み始めた瞬間の重さは増します。

チェーンリングの大径化によりその重さが相殺・・・されるかは分かりませんが、幾分か相殺されたら、あとはケイデンスがアップするというメリットが残ります。

実際女子選手でも70Tを付けるという世界なので、よほど大きな効果があるものと思われます。

ケイデンスを稼ぐにはショートクランクな方が有利です、これは間違いない。

ショートクランクにした方が、物理的にも運動工学的にもメリットがたくさんある事は既にいくつもの研究により証明されています。

で、ここまでの話を聞くと

やっぱり大径チェーンリングとショートクランクって正義なんじゃね?

と思われるかもしれませんが、全員にお勧めできるセッティングではない事は確かです。

その理由は、

- そもそも踏む力が弱い人、スピードを出せない人、スカスカなペダリングで走っている人は旨みを引き出せない

- PCD110・4アームというシマノ規格チェーンリングは剛性が下がってロスになる

からきています。

私もそっち側ですが、そもそもFTPが低い人には全くメリットを引き出せない、超レース特化なセッティングです。

プロ選手がなぜあんなにでかいギアを付けるようになったかというと、

- チェーンがアウターチェーンリングと真っすぐになるギア何Tなのか?

- 自分はそのギアを集団内で、TTで、時速何キロの時に何回転で回したいのか?

というところからきています。

ロードの場合、リアギアが何枚もついている中から「巡航中にこのギアにセットすると最もチェーンの摩擦・駆動抵抗が小さい」というギア位置があります。

長時間レースになると集団で回している時間の方が長いため、少しでも負荷を下げた方が脚の温存に繋がります。

理屈の上ではそうなんですよ。

でもこれって、レースの現場がそういう環境になっているから、という前提があります。

要は走行環境に合わせて、チェーンリングやギア比は慎重に選んだ方が良いのでは?ということです。

出そうと思っているスピードがそもそも低いなら、大径チェーンリングは絶対止めておくべきです。

今の海外ロードレースでは、速くて1時間で50キロ越えとかなり長時間速いスピードで走っています。

52Tだと普通に13T、12Tといった、チェーンの巻き付き抵抗が大きい上に、チェーンが斜めに動いてしまう位置に簡単に入ってしまいます。

ここでチェーンリングを大きくすれば、リアギアを1枚か2枚ロー側に移動でき、同じギア比ながらも駆動系全体のロス低減効果が見込めます。

結果、大径チェーンリングとリアギアの大径化により踏みが軽くなり、より踏みごたえと回転の持続性を両立できるショートクランクが活きてきます。

しかし、同じギア構成で頑張っても30キロ後半程度しか出せないとしたら?

多分この時のギア比は3.0~3.3くらいが良い塩梅になると思いますが、私なら52-17Tの3.06を95rpmで回して丁度いいくらいです。

これを55Tや56Tでやろうとすると19Tか18Tが選択肢に入りませんか?

その時点で、既にスプロケットの真ん中からロー寄りに使うギアが移動しています。

そこに、ショートクランクによる(てこ比低減による若干の仮想歯数アップも兼ねて)ケイデンスアップ効果も狙った場合はさらに軽いギアが必要になりますが、19Tの次って大抵のスプロケットの場合21Tか22Tです。

こうなると軽すぎるか重すぎるかという選択を迫られてきます。

また、ギア位置はスプロケットのロー側歯数によっても変わってきます。

最初から抵抗を下げる目的ありきで大径チェーンリングを選んだのに、ロー30Tくらいのスプロケットを選んじゃったせいで狙ったケイデンス、スピード、パワーが全てマッチするリアギアがローに近い位置にあったら、チェーン周りの抵抗が増えて意味がありません。

色んな地形を、色んなスピードで走れるのがロードバイクの良いところです。

なので本来なら、その時の環境やライドスタイルに合わせてギア調整をすべきだと、私は思うのです。

確かにチェーンの摺動抵抗は、減らすことができます。

「〇〇抵抗」と名前が付けば、それを低減させたいと考えるのはレーサーだけでなくサイクリストなら一度は皆考えるでしょう。

だけど、前提として「抵抗を下げた分、他のリスクが上がる」ことを常に念頭に置くべきです。

例えば分かりやすい例を挙げると、転がり抵抗。

転がり抵抗を下げたいなら、チューブやタイヤ、ホイールといった足回りのチューニングが来ますよね。

チューブは分かりやすいですが、転がり抵抗を下げるために、肉厚を薄くする、チューブ素材を変える、といった手法が取られます。

でも、軽さ優先で肉を削いだ結果、耐久性まで削ぎ落としているというネガがありますよね。

カーボンハンドルはどうでしょう?

物理的にもライドフィールも軽くできるというメリットと引き換えに、落車すると折れる確率が跳ね上がります。

私が何を言いたいか、分かりましたか?

チェーンリングもそれと同じってことです。

チェーンリングの大径化によって良くなるのは、チェーンがもたらす抵抗の低減というメリット。

それと引き換えに失うのが、使えるギアがどんどんロー側寄りになってしまうこと、一踏みが重くなるってこと。

ゆっくり走りたい人にとっては、ギア比の飛び方がかなり大きくなるから使いにくいですよ。

しかも、アウターの大径化によってインナーまででかくなって、ギア比の落差も0.06や0.08くらいの幅で大きくなっています。

何を100分台の数字程度で大げさな・・・

と思うかもしれませんが、この差が辛い領域に入ってくると効いてくるから困るのです。

でも、解決策が一つだけあります。

もっと重いギア比をぶん回せる脚を作れば、解決です!

元も子もない結論になっちゃいましたが、結局そういうことなんですよ。

でも一朝一夕でそんな強靭な脚を作ることは困難です。

プロ選手やプロ並みにトレーニングできるハイアマチュアな方はともかく、普通のアマチュア選手やエンジョイ勢なら、チェーンリングだけはあまり変にいじくらない方が良いと思います。

抵抗低減ありきで機材を考え始めると、沼に嵌まってしまいおかしなことになるわけで。

一つの組み合わせでどんなシーンもこなそうとすると、恐らくスラムのX-RANGEが最も合理的ではないかというのが私の見解です。

ついでに、最近出てきた新型フレームの剛性は前作より落としてきているという話を耳にします。

ハイエンドフレームなのに、プロが使う機材なのに、我々アマチュア選手でも乗りやすい・・・そんなフラッグシップモデルが増えていると。

TARMAC SL8がそうで、SL7より軽い一方で絶対的な剛性は下げているそうです。

これも推測の域を出ないどころか100%妄想の領域ですが、

- 大径チェーンリングによってフレーム周りを撓ませる力が減る

- それをショートクランクぶん回しによってケイデンスに寄る

- ある程度てこ比は下がるから、それによる踏みの硬さや重みをフレーム側で吸収している

・・・つまり、大径チェーンリングとショートクランクの使用前提なフレーム設計がなされている可能性すら見えてきます。

とても興味深い領域に、ロードバイクの開発は進んでいるかもしれません。

いや、エントリーモデルのカーボンバイク買えば、疑似的に再現できそうですね(笑)

【まとめ】

最後に、まとめ行きましょう!

今回のテーマは以下の通り。

【検証シリーズ】チェーンリングを小径化してみた・その3【今こそギア比を見直そう】 でした。

そして、本稿の結論は

チェーンリングはもっと柔軟に変えていいのでは?

これですね^^

正直この検証を、S5やTARMAC SL6などにもやっていたら、ここまで迷走しなくて済んだかもしれない、また結果は違ったものになっていたのかもしれないと今になって感じています。

今更じゃんと感じない事もないですが・・・色んなバイクを経験できたという一つの糧として考えておきます。

チェーンリングを、純正以外のものに交換する。

私がロードバイクに乗り始めた時代以前から「敢えて社外品のチェーンリングを使う」という先人たちは、とても多かったです。

その理由は様々で、カスタマイズの一環であったり、消耗による交換であったり。

そんな頻繁に交換するパーツではないですよね。

まして「踏み心地を調整するためにたくさんロード用チェーンリングを持っているぜ!」という方には、今まで出会ったことがありません。

そんな状況になっている背景として、私はチェーンリングは他のパーツと違い特殊なパーツだと思っています。

何故かというと、現代において純正品以外に変えるメリットがあまりにも薄いからです。

シマノ、カンパニョーロ、スラムの純正チェーンリングから離れるということは、各社が多額の研究資金を投じて進化させてきた「変速性能」を犠牲にするという事実に目を向けなければなりません。

今回使用したストロングライトをはじめ、プラクシスワークス、リデア、スギノなど、純正チェーンリングに近づける工夫を凝らしたチェーンリングは多数存在しますが、いずれも純正に匹敵する性能には一歩及んでいないのが現状です。

まあそもそも12速環境でチェーンリングだけ11速で走っていますから当然です。

純正チェーンリングを使うメリットは、フロント変速性能の担保です。

同じ歯数で交換するなら、最初から純正チェーンリングにしておいた方が良いに決まっています。

唯一純正チェーンリングに抗えるポイントとして、メーカーラインナップには無い歯数が選べる点かと思います。

私はそこにフォーカスしたわけです。

ストロングライトも変速性能が悪いわけでは無いものの、やはりそれまで使ってきたシマノの52Tや46Tと比べるといまいちです。

ですがそこについては「社外品である」と目を瞑ることが出来れば、チェーンリングがもたらすロードバイクの新しい楽しみ方の扉が開かれると言っても過言ではないと考えています。

・・・と言っても、私がシマノの4アーム・PCD110に準拠したチェーンリングを使えるクランクを持っているから、という注釈だけはつけておきます。

これがカンパニョーロやスラムのクランクだったら、そもそもこんな発想自体なかったと思います。

トルク変動が大きい、脚が削られる、という理由からチェーンリングを小径化する方向に進み始めた本検証ですが、昔の私なら「脚鍛えるか」で終わっていたと思います。

もちろんトルク変動なんか気にしないくらい強い脚に仕上げることが、レーサーとしての進歩になるのは百も承知です。

でもそれって手数としては少なすぎるというか、身体という「時間と共に衰えていく資本」だけに投資し続けるのって、流石にリスク高すぎでは?と思ったのです。

要は、考え方が柔軟になったとでも言いましょうか、問題解決のために別のアプローチを取ったに過ぎないのです。

傍から見ると、なんかおかしなことやってるおじさんに見えてると思いますけども(笑)

私は元々FOILのもっと前、アルミロードに乗っていた時代から52Tのチェーンリングで走ってきたので、ベースとしては52Tに耐えうる持久力はしっかり持ち合わせています。

当時は52Tの負荷に耐えることが強くなる道だと考えていましたが、もう何年も前からピスト競技の世界を見て、考え方が変化しています。

今回チェーンリングを二度交換したことで、トレーニングライドは52T、レースではそれより小さい歯数にし、適度に踏みやすいチェーンリングに変えて勝負所に備えて脚を温存する、という戦略を取るのも一つの手ではないか?と私は考えます。

理想の乗り味に持っていくためにチェーンリングを変える、ということです。

フレーム剛性に合わせてチェーンリングサイズを変えるというのは、実は競輪やピスト競技の世界ではごく普通に行われるチューニングです。

これはサイクルスポーツに連載されているケルビム・今野さんの記事でも述べられています。

その一節を引用します。

しかし、この原理で競輪界では、面白い(理解し難い)現象がが起きているのをご存じだろうか。競輪で多様するギヤ倍数で3.92と3.93 という二つの倍数がある。

51×13と55×14というそれぞれの組み合わせとなるが。55×14(3.93)という倍数は理論上も選手の感覚も当然軽く踏める。つまり51×13(3.92)よりも軽い感覚で重いギヤ倍数を踏めるのである、当然こちらの方が有利に見えるだろう。

しかし実際はどうだろう、圧倒的に51×13(3.92)を使う選手が多いのだ。

選手が何に重きを置いているのかが伝わってくる。

競輪ライダーの場合は、回す感覚よりもより踏む感覚を求めているといえる。

実際のスピードよりも、自身の脚にかかる負荷や感覚の方が大事なのだ。

この倍数の差がわずかということもあるが、より脚に踏みごたえのある倍数の方が実際にスピードに乗せる事が容易なのだ。これは他に類を見ない人間エンジンの特徴を見事に表している一つの例だろう。

因みにフレームの硬さによりこの倍数を使い分けている事も付け加えておこう。

私が言いたいことをそのまま書いてしまっていますが、機材のチョイスというのは機械的に見た効率だけで語られるのではなく、最後は人の感覚が優先される部分が多いということです。

自転車競技は機材スポーツとよく言いますが、最終的に問われるのは「人のパフォーマンス」です。

パフォーマンスを高める努力は当然ですが、その人に合ったパフォーマンスを引き出す機材選定も重要だと思うところです。

そのための一つの手法を今回はご紹介しましたという形で、締めさせていただこうと思います。

そして、最終的に私はどんな道へと進むのか?

続きは・・・また書きます。

今度は、ピストバイクを使ってね。

(ΦωΦ)フフフ…

以上、参考になると嬉しいです^^

それでは今日も、ありがとうございました!

ご無沙汰です。DI2にXDR、さすがというか必然というか。。。。w

> すてげさん

ご無沙汰です。

相変わらず我が道を突っ走っています(笑)

「10Tトップを使っている」という話を前に聞いて、実はそれが今回のネタのきっかけだったりします。